Die Patienten der Studie befanden sich am Scheideweg. In einem frühen Krankheitsstadium zwar noch, aber doch schon deutlich beeinträchtigt. Noch nicht so krank, dass sie zwischen starrer Bewegungslosigkeit und unkontrollierbaren Bewegungsstürmen hin- und hergerissen worden wären. Aber doch schon vom Verlust ihrer Arbeitsfähigkeit und sozialen Selbständigkeit bedroht, sagt Dr. Michael Schüpbach, Parkinson-Experte am Inselspital Bern und Erstautor der aktuellen Studie: «Bis heute betrachtet man den Hirnschrittmacher als Ultima Ratio, als letzte Möglichkeit, einem Patienten im fortgeschrittenen Krankheitsstadium nach 10 oder 15 Jahren Erleichterung zu verschaffen. Denn es ist ein Eingriff am Gehirn. Doch zu diesem Zeitpunkt können die Patienten in der Regel schon länger nicht mehr arbeiten.»

Die Operation reduziert zwar auch im fortgeschrittenen Stadium der Parkinson-Krankheit die Bewegungsstörungen der Patienten deutlich. Sie lindert Kleinschrittigkeit, Langsamkeit und das Zittern und sie verhindert die gefürchteten plötzlichen Bewegungs-Blockaden – eine Nebenwirkung der Medikamente, die den im Hirn von Parkinson-Patienten fehlenden Botenstoff Dopamin, ersetzen sollen. Aber die tiefe Hirnstimulation bringt den verlorenen Job nicht zurück, sie flickt keine zerbrochenen Ehen und sie macht familiäre Belastungen nicht ungeschehen. Deshalb empfehlen die Autoren der aktuellen Studie, Patientinnen und Patienten zu operieren, noch bevor sie in die psycho-soziale Abwärtsspirale geraten sind.

Belegter Nutzen

Welch grosse Erleichterung die ins Hirn eingepflanzten Elektroden auch schon sechs oder sieben Jahre nach Beginn der Parkinson-Erkrankung bringen kann, belegt nun die Multicenter-Studie von Michael Schüpbach und vielen anderen Spezialisten an Spitälern in der Schweiz, Frankreich, Deutschland und Holland.

In einem zweijährigen Versuch wurde das Wohlergehen von 250 Patienten festgehalten. Der einen Gruppe wurde ein Hirnschrittmacher eingepflanzt, die andere Gruppe wurde mit Medikamenten behandelt. Obwohl die Symptome der Medikamentengruppe über die zwei Jahre stabil blieben, gaben die operierten Patienten im Vergleich eine 26 Prozent höhere Lebensqualität an. Ihre Parkinson-Symptome nahmen nach dem Eingriff deutlich ab. Sie hatten weniger Krämpfe und Schmerzen, sie konnten sicherer und weiter laufen, sie gingen wieder öfter geliebten Freizeitaktivitäten nach, hatten den Haushalt besser im Griff, brauchten weniger Unterstützung durch Familie und Freunde, waren wacher und konzentrierter.

Jüngere Ärzte operieren eher

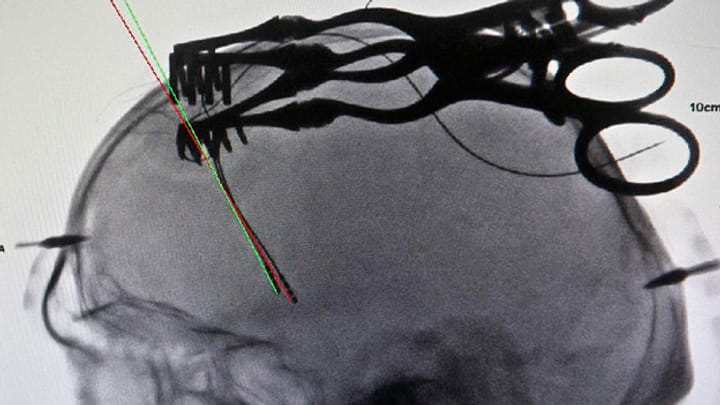

In den vergangenen Jahren hat vor allem eine jüngere Generation von Ärzten damit begonnen, ihre Patientinnen und Patienten zunehmend früher zu operieren. Die tief im Gehirn platzierten Elektroden sollen den Takt geben für regelmässige und kontrollierbare Bewegungsabläufe – bevor die Medikamente nicht mehr helfen und bevor die psychische und soziale Belastung für die Patienten und ihr Umfeld unerträglich geworden ist.

Auch PD Dr. Christian Baumann gehört zu dieser neuen Ärztegeneration. Der Neurologe am Universitätsspital Zürich, der an der aktuellen Studie nicht beteiligt ist, plädiert dafür, den Hirnschrittmacher einzupflanzen, ehe die Patienten körperlich, psychisch und sozial am Boden sind: «Wir haben viele Patienten operiert zu einem Zeitpunkt, wo es schlicht keine Alternativen mehr gab. Das heisst in dem Moment, wo die Höchstdosis der Medikamente erreicht war und die Bewegungsstörungen sehr extrem wurden. In den vergangenen Jahren haben wir aber die tiefe Hirnstimulation auch in früheren Krankheitsstadien angewendet.» Mit diesen frühen Operationen habe man sehr gute Erfahrungen gemacht. Denn diese jüngeren Patienten haben in der Regel weniger Begleiterkrankungen. Sie sind in einem besseren Allgemeinzustand, überstehen die Operation besser und erholen sich danach schneller.

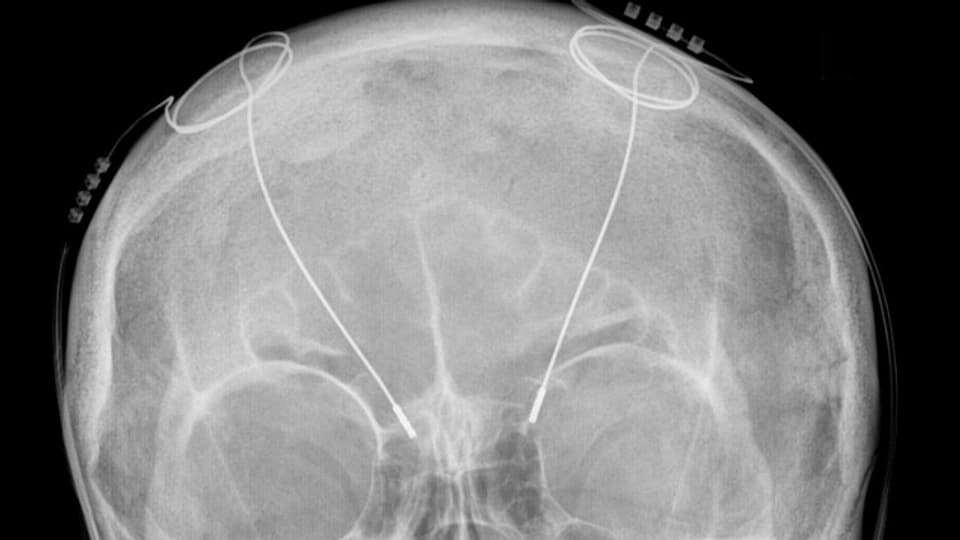

Man sei bisher bei der Wahl des Operationszeitpunkts zu zögerlich gewesen, und sei es häufig heute noch, sagt Parkinson-Spezialist Baumann. Auch er selber sei lange Zeit sehr zurückhaltend gewesen. Obwohl der Eingriff reversibel ist, d.h. obwohl ein Hirnschrittmacher ausgeschaltet werden kann und sich die Elektroden, die Taktgeber, aus dem Hirn entfernen lassen, schrecken viele Ärzte und Patienten vor dem Eingriff zurück. Denn – anders als bei der medikamentösen Behandlung – muss dafür der Kopf geöffnet werden, und wie bei jeder Operation kann es selten auch zu Blutungen und Infektionen kommen.

Vorteilhafter für die Psyche

Zudem hatte die tiefe Hirnstimulation in den vergangenen Jahren wiederholt eine schlechte Presse, weil es bei Operierten zu unerwünschten psychischen Nebenwirkungen kam. Patienten waren nach dem Eingriff wesensverändert. Manche wurden hemmungslos. Andere waren apathisch und depressiv. Nebenwirkungen, die öfter auf die Medikamente als den Hirnschrittmacher zurückzuführen seien, sagt Michael Schüpbach vom Inselspital Bern: «Die Parkinson-Medikamente haben nicht nur eine Wirkung auf die Bewegungen, sondern auch auf die Psyche. Wenn man diese Medikamente nach der Operation zu schnell reduziert, kann es vorkommen, dass Patienten in ein Loch fallen. Körperlich geht es ihnen zwar sofort besser. Aber der Abbau der Medikamente und manchmal auch das Operationserlebnis können zu Niedergeschlagenheit führen.»

Auch die Versuchspersonen in der Studie von Michael Schüpbach klagten nach der Operation häufiger über depressive Stimmungen als die Patienten der Medikamenten-Gruppe. Doch nach zwei Jahren, zum Abschluss der Studie, waren die operierten Patienten psychisch deutlich stabiler als die nicht-operierten Versuchspersonen. Zum einen seien die Fachleute heute vorsichtiger beim Abbau der Medikamente. Zum andern wüssten sie besser Bescheid, über die optimale Platzierung und Einstellung der Elektroden, sagt Studienautor Schüpbach. Kurz: man sei in den letzten Jahren ganz einfach besser geworden.