Heiraten oder nicht heiraten? Heute wägen Paare in Erwartung eines Kindes romantische oder finanzielle Argumente ab. Doch es ist noch keine 50 Jahre her, da war eine uneheliche Schwangerschaft ein ernsthaftes Problem – vor allem für die Frau.

Versteckt am Rand der Schweiz

Wer damals mit «Fräulein Mutter» angeredet wurde, steckte in echten Schwierigkeiten. Oft wurde die Frau ebenso wie das Kind vom Umfeld verstossen und gesellschaftlich stigmatisiert. Für die Zeit der sichtbaren Schwangerschaft und der Geburt landeten einige von ihnen in Mütter- und Säuglingsheimen. Zum Beispiel im Foyer St-Joseph in Belfond.

Bis heute steht das Gebäude in einer idyllischen Talsenke am Rand des Doubs. Im 20. Jahrhundert versteckte man dort Menschen: zuerst Waisenkinder, später ledige Mütter und zuletzt Asylsuchende.

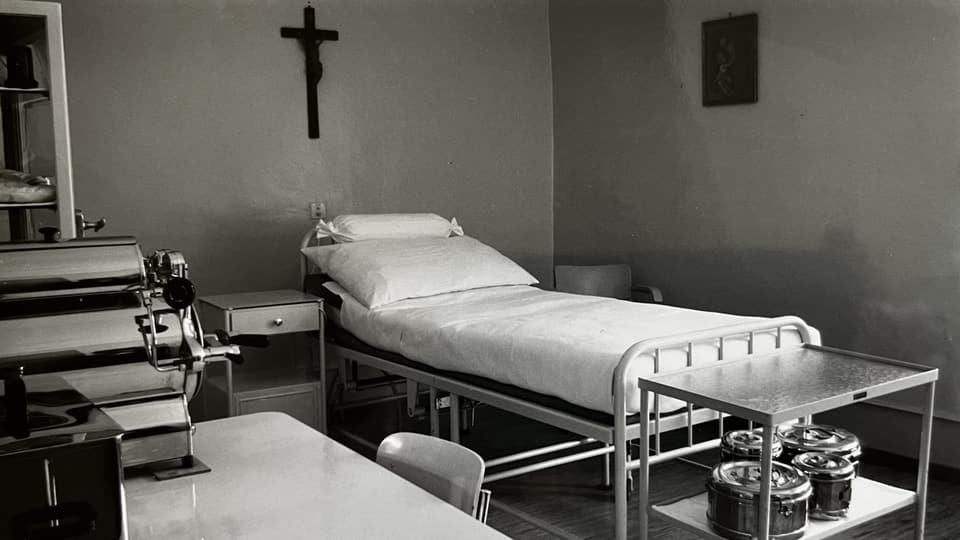

Um 1900 stand das Waisenhaus für Knaben zunächst unter der Leitung von französischen Ordensschwestern. Dann übernahm die katholische Schwesterngemeinschaft «Seraphisches Liebeswerk Solothurn» (SLS) das Heim und eröffnete 1952 ein Geburtshaus für ledige Mütter.

Im Verlauf der nächsten 26 Jahre kamen hier fast 1000 Kinder zur Welt.

1978 schloss das Heim wegen sinkender Nachfrage. Zwischenzeitlich wurde es als Ferienheim und Ausbildungsstätte benutzt. Dann kaufte der Kanton Jura das Gebäude, und 2015 entstand ein Empfangszentrum für Asylsuchende. Seit fünf Jahren steht es leer.

Der Film «Né à Belfond – Versteckt geboren» über das Mutter- und Säuglingsheim Foyer St-Joseph im Jura beleuchtet die Geschichte von «gefallenen Mädchen» und «illegitimen» Kindern in der Schweiz. Etwa die von Agnes.

Agnes war 16 und im dritten Monat schwanger, ihr Freund 17 Jahre älter. Die Ostschweizerin aus einer kinderreichen Bauernfamilie wurde von ihrer Mutter quer durch die Schweiz nach Belfond verfrachtet.

Im April 1964 brachte Agnes ihr Kind dort im Verborgenen zur Welt. Weil Agnes minderjährig war, konnte ihre Mutter bestimmen, was mit dem Kind im Bauch ihrer Tochter geschehen würde: Das Baby wurde gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Gegen den Willen von Agnes.

Ihre Geschichte zeigt, dass Frauen nicht nur von sich aus in diesen Häusern Hilfe suchten. Viele ledige Schwangere wurden von Familienmitgliedern, Vormundschaftsbehörden, Ärzten und Pfarrern ins Heim geschickt, das bestätigen auch die Schwestern der SLS heute.

Unverheiratet schwanger zu sein war eine Schande

Nur schon die verwendeten Ausdrücke verweisen auf die Verachtung, die ledigen Müttern entgegenschlug: Die Frau hatte «ihre Ehre verloren», sie hatte sich «hergegeben», sie war «gefallen».

Die moralisierende Sicht auf ausserehelichen Nachwuchs war in den 1950er- und 1960er-Jahren besonders ausgeprägt – in jenen Jahren, in denen in Belfond geboren wurde.

Aussereheliche Kinder hiessen «Bastarde», «Bengel» oder «Hurenkinder». Doch das war nicht immer so. Im Mittelalter etwa wurden uneheliche Kinder auch «Kegel» genannt und gehörten zu vielen Hausständen – der Begriff «mit Kind und Kegel» zeugt davon.

Die Väter ausserehelich gezeugter Kinder blieben von den Folgen weitgehend verschont. Nicht wenige entzogen sich der Verantwortung, machten sich aus dem Staub oder zahlten unter Stillschweigen einen kümmerlichen Unterhalt für das Kind.

Schweig still!

So geschah es Elisabeth (Name geändert), der leiblichen Mutter von Nicole Wey. Die junge Österreicherin lernte einen vermögenden Bijoutier aus Basel kennen und wurde von ihm schwanger. Der Mann war verheiratet und wollte von Elisabeth mit Kind im Bauch nichts mehr wissen. Von diesem Moment an habe ihre Mutter «nur noch mit seinem Anwalt zu tun» gehabt, erzählt ihre Tochter Nicole.

Elisabeth unterschrieb einen Schweigevertrag, der sie verpflichtete, den Namen des Kindsvaters nie zu nennen. Im Gegenzug erhielt sie eine kleine Summe, und dem Kind wurden Alimente zugesichert. Als Nicole im Foyer St-Joseph zur Welt kam, wurde sie sofort unter Vormundschaft gestellt. Nicole kam in eine Pflegefamilie, die sie später adoptierte. Gemäss Akten hatte Elisabeth später vergeblich versucht, ihre Tochter zurückzubekommen.

Für eine Schwangerschaft ohne Trauschein oder Eheversprechen gab es viele Ursachen. Meist waren Abhängigkeitsverhältnisse und Armut im Spiel: Eine Hausangestellte konnte vom Hausherrn verführt oder vergewaltigt worden sein, eine Arbeiterin vom Chef oder eine junge Frau vom männlichen Familienmitglied.

Manche Paare liebten sich, durften aber nicht heiraten, weil es der Familie nicht passte. Wenn der Kindsvater verschwand, stand die Frau vor existenziellen Problemen – vor allem, wenn sie aus einer armen Familie stammte.

Das uneheliche Kind erhielt gleich nach der Geburt einen amtlichen Beistand. Fatal war es, wenn die Mutter sich weigerte, den Namen des Vaters zu nennen. Ob sie nicht konnte oder nicht wollte, war egal.

Wenn sie die Schwangerschaft verstecken mussten, standen viele ledigen Frauen in einem sehr verletzlichen Moment ihres Lebens unter Zeitdruck. Dieser wurde mit jedem Monat grösser.

Die Abtreibung war vor Einführung der Fristenlösung illegal und nur unter prekären Bedingungen zu haben, die Verhütung und die «Pille danach» noch nicht zugänglich. Entsprechend hoch war die Suizidgefahr und Säuglingssterblichkeit.

Schweizer Entbindungsheime für ledige Mütter

So entstanden in der Schweiz eine Reihe von Mütter- und Säuglingsheimen und Entbindungsstationen. Meist waren es private Institutionen, geführt von religiösen oder säkularen Institutionen. Für manche Frauen boten diese Heime eine letzte Hoffnung und etwas Schutz in einer Notlage. Wenn es dann aber um die Fremdplatzierung der Kinder ging, kam nicht selten institutionelle und behördliche Willkür ins Spiel.

In Zürich gab es etwa den Inselhof («Haus für gefallene Mädchen»), das Monikaheim («Notasyl für junge Mädchen»), in Bern die Elfenau oder das Mütter- und Kinderheim Hohmad, in Basel das Mütter- und Kinderheim Bethesta.

Die Erforschung der Heimlandschaft Schweiz hat Fortschritte gemacht, doch ein Inventar solcher Entbindungsheime für ledige Mütter existiert noch nicht. Die Historikerin Loretta Seglias arbeitet die Geschichte des Kinderheims «Pilgerbrunnen» in Zürich auf.

Manche dieser Heime entwickelten mit der Zeit auch emanzipatorische Ansätze und setzten sich für die Gleichstellung von alleinerziehenden Müttern ein. Oder sie boten den Müttern Kinderbetreuungen an, damit die Frauen arbeiten gehen konnten.

«Vater unbekannt»

Was geschah mit den oft unter dramatischen Umständen geborenen «illegitimen» Kindern? Einige von ihnen überlebten die Geburt nicht. Die Zahl der Totgeburten und die Säuglingssterblichkeit waren bei ledigen Müttern höher als bei verheirateten.

Aussereheliche Kinder hatten wenig Rechte und keine guten Aussichten. Erst Ende der 1970er-Jahre bekamen eheliche und uneheliche Kinder in der Schweiz gleiche Rechte.

Wenn in der Geburtsurkunde «Vater unbekannt» vermerkt war, bedeutete dies im damaligen Verständnis: kein gesichertes Einkommen, kein männliches Familienoberhaupt, das für «geordnete Familienverhältnisse» sorgte.

Es drohten Kosten für den Staat. Die Gemeinde musste womöglich für den Unterhalt des Kindes und der Mutter aufkommen, denn ohne Kinderbetreuung konnte die Mutter nicht arbeiten. Ein solches Kind war in Gefahr zu «verwahrlosen». Es musste «gerettet» werden. Das hiess häufig: Es wurde in Heimen und Erziehungsanstalten «administrativ versorgt» oder zur Adoption gegeben.

Adoption unter Zwang

Wie stark viele ledige Mütter unter Druck standen, ihre Kinder zur Adoption freizugeben, zeigt ein Studienprojekt zum Thema Inlandadoptionen des Schweizer Nationalfonds. Eine Forschungsgruppe der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat Zwangsadoptionen am Beispiel des Kantons Zug untersucht und biografische Interviews geführt und ausgewertet. Ein Aufsatz im kürzlich erschienenen Sammelband zur Geschichte von Adoption im 20. Jahrhundert («In unsere Mitte genommen», Wallstein 2022) schildert eindrücklich die Perspektive der abgebenden Mütter.

Der Druck kam aus dem persönlichen Umfeld, wie auch von Behörden und Vermittlungsstellen. Eine Adoption «löste» aus damaliger Sicht mehrere Probleme auf einen Schlag: Die aussereheliche Schwangerschaft blieb verborgen. Ein Kind lag der Gemeinde nicht auf der Tasche, wenn es in einer wohlhabenden und gutbürgerlichen Familie Aufnahme fand. Und es gab viele kinderlose Paare, die adoptieren wollten – bis in die 1970er-Jahre war die Zahl der Inlandadoptionen hoch.

Noch heute leben in der Schweiz geschätzt 10'000 Menschen, die im Inland adoptiert wurden. Allein aus Belfond wurden gemäss Angaben der SLS gut ein Fünftel der dort geborenen 920 Kinder direkt zur Adoption freigegeben. Weitere kamen in Heime, zu Pflegefamilien, spätere Adoptionen nicht ausgeschlossen. Wieder andere verliessen das Heim gemeinsam mit der Mutter.

Dies blieb Agnes verwehrt. Sie hatte ihr Kind behalten wollen. Doch sie konnte ihre Tochter nach der Geburt in Belfond nicht einmal berühren und nur im Versteckten anschauen. Das Baby kam sofort weg und bald darauf zur Adoption.

Das eigene Kind weggegeben zu haben, ist mit viel Scham behaftet, auch wenn es unter Zwang geschah. Die Geschichte hat Agnes lange gequält. Auf komplizierten Wegen hat sie ihr Kind schliesslich wiedergefunden. Seit sie weiss, dass es ihrer Tochter gut ergangen ist, kann sie offen darüber sprechen. Mutter und Tochter sind heute regelmässig in Kontakt. Vor zwei Jahren ist Agnes Urgrossmutter geworden.