Eigentlich war Mathilde Lejeune-Jehle (1885–1967) von Beruf Lehrerin. Als die Schweizer Armee im August 1914 mobilmachte und ihre Soldaten an die Grenze stellte, stand die junge Frau im Schulzimmer im aargauischen Baden und brachte ihrer ersten Klasse gerade das ABC bei. Aber sie war nicht recht bei der Sache: Ihr Verlobter, Erwin Lejeune, angehender Arzt, war bereits eingezogen worden, und sie befürchtete das Schlimmste.

Kaum hatte der Krieg begonnen, erhielt Mathilde einen Brief von einer Freundin, die als Krankenschwester im Kriegsgebiet arbeitete. Sie appellierte an Mathilde, es ihr gleichzutun, zu gross sei «da draussen» die Not.

«Ein paar jungen Burschen Gutes tun»

Diese Idee liess Mathilde nicht mehr los. Sie hatte bereits vor dem Krieg ein Praktikum als Hilfspflegerin absolviert – vermutlich im Hinblick auf ihre Aufgabe als zukünftige Arztgattin. An Weihnachten 1914 war ihr Entschluss gefasst: Sie wollte ebenfalls ins Ausland, um verwundeten Soldaten zu helfen.

Doch ihre Familie hielt von dieser Idee gar nichts. Es hagelte Vorwürfe: Sie würde ihren Verlobten sitzen lassen. Es hiess, wie unglücklich denn diese Liebe sein müsse, die sie hinaustreibe. Doch Erwin wusste, wovon Mathilde sprach, und sicherte ihr seine volle Unterstützung zu.

Wider Erwarten zeigte sich auch die Schulpflege kulant und liess die junge Lehrerin ziehen. Das Anliegen war der Behörde nicht unbekannt, denn Mathilde war nicht die einzige junge Frau, die es damals aus humanitären Gründen ins Ausland zog. Der Mangel an Pflegepersonal in den Kriegsgebieten war durch Artikel in den Schweizer Zeitungen bekannt.

So verliessen viele Krankenschwestern die Schweiz. Viele waren arbeitslos, denn nach dem Ausbruch des Kriegs machten viele Sanatorien und Kurhäuser zu. Die ausländischen Patienten blieben aus.

Begehrte Krankenschwestern

Schweizer Krankenschwestern waren im Ausland sehr willkommen, zumal die meisten eine anspruchsvolle Ausbildung beim Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) durchlaufen hatten. Aber auch Hilfspflegerinnen wie Mathilde Lejeune-Jehle nahm man mit Handkuss. Was es brauchte, waren gute Referenzen und eine Impfung gegen Pocken und Typhus.

So wurde Mathilde wie alle anderen Pflegerinnen aus der Deutschschweiz, die es ins Ausland zog, nach Österreich-Ungarn vermittelt. Krankenschwestern aus der Westschweiz hingegen wurden nach Frankreich, Richtung Westfront, verschickt.

Innenpolitisch war dies heikel: Denn die Sympathien für die kriegführenden Parteien waren in der Schweiz entlang des Röstigrabens geteilt. Und ausserdem berührte der Dienst für fremde Kriegsherren aussenpolitisch auch die Frage der Neutralität. Doch in der Öffentlichkeit war dies kein Thema. Deswegen nicht, so die Historikerin Sabine Braunschweig, weil die Arbeit dieser Berufsgruppe, das Pflegen, grundsätzlich als unpolitische Frauenarbeit betrachtet wurde.

Operationssaal im Schulhaus

Mit warmen Kleidern, Wanderschuhen und Briefpapier im Gepäck reiste Mathilde im Februar 1915 nach Wien. Nach einem Abstecher in den Prater ging es weiter ostwärts nach Leipnik, in eine mährische Kleinstadt, die heute in Tschechien liegt. Dort richtete sie mit anderen Helferinnen in einer leer stehenden Zuckerfabrik ein Spital ein. Anschliessend trat sie ihren Dienst in einer stillgelegten Schule an. Dort war behelfsmässig ein Operationssaal in Betrieb genommen worden.

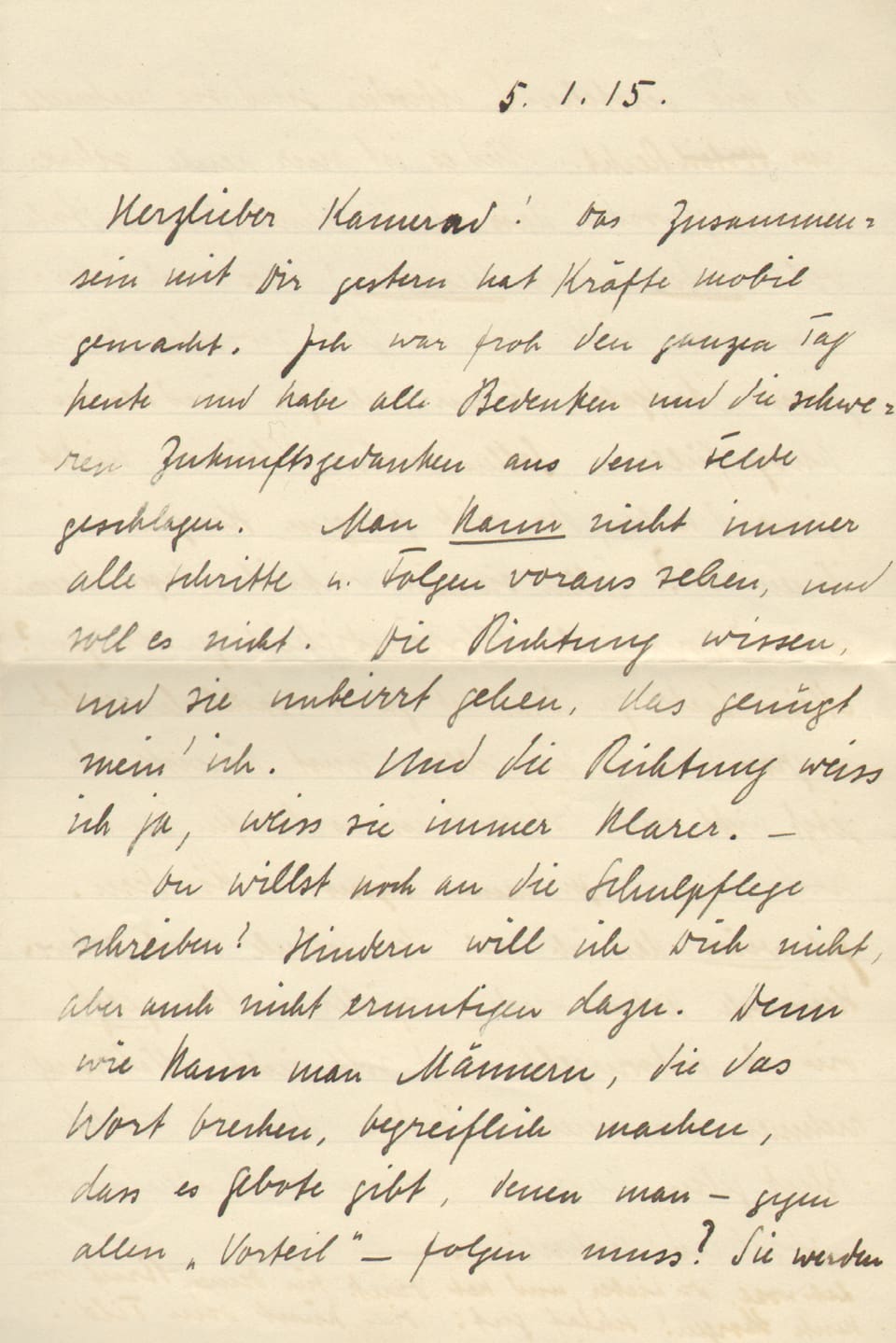

In ihren Feldpostbriefen an ihren «lieben Kameraden», an ihren Mann, schilderte Mathilde, wie rudimentär die medizinische Einrichtung in Leipnik war. Operieren hiess vor allem Amputieren: Ihre Aufgabe war es, die zerfetzten und erfrorenen Körperteile zu halten, die ein Arzt amputierte. Unvergesslich blieb ihr, so erzählte sie Jahrzehnte später im Schweizer Radio, das dumpfe Geräusch, mit dem die abgetrennten Gliedmassen auf dem Boden eines Eimers aufschlugen.

«Jungen Burschen Gutes tun»

Mathilde schaffte es, «vielen jungen Burschen Gutes zu tun». Sie sass an vielen Krankenbetten, betreute Freunde und Feinde, die im Typhusfieber plötzlich nebeneinander lagen und ihr von ihren Müttern, ihren gefallenen Brüdern und ihren jungen Frauen zu Hause erzählten, auch von ihren Kindern, die sie noch nie gesehen hatten.

Die junge Schweizerin verbrachte so insgesamt ein Jahr in österreichisch-ungarischen Kriegslazaretten nahe der Ostfront. Was sie da auf Tragbahren, Operationspritschen und an Krankenbetten zu sehen und zu hören bekam, prägte sie ein Leben lang und machte sie zu einer entschiedenen Pazifistin.