Über die Trefferquote des zugrundeliegenden Algorithmus können Adrian Leemann und Marie-José Kolly, zwei der Hauptverantwortlichen für die «Dialäkt Äpp», noch keine statistischen Angaben machen. Sie wissen also noch nicht, ob die Teilnehmenden sprachlich tatsächlich dort lokalisiert werden, wo sie sich daheim fühlen.

Wenn man sich die heutige Dialektlandschaft der Schweiz anschaut, müssen einem die Erfolgschancen der «Dialäkt Äpp» gering erscheinen. Für die Sprachforscher ist aber die Frage spannend: Was zeigen die Ergebnisse der «Dialäkt Äpp» und die Rückmeldungen darauf über den aktuellen Stand unserer Dialekte?

Rugge, drugge, Rügge, drücke

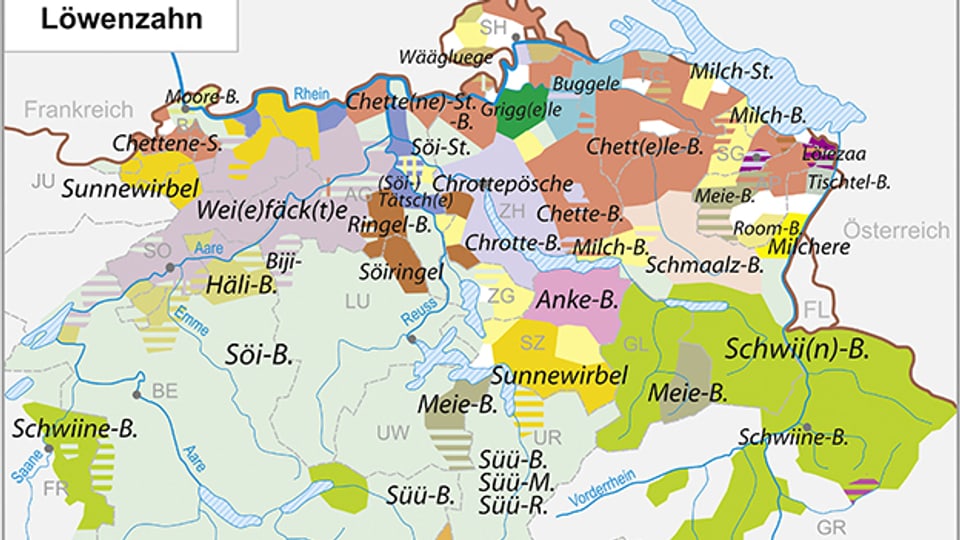

Die Schweizer Dialektlandschaft ist enorm kleinräumig gegliedert. Nehmen wir als Lautbeispiel das «u» vor «k»: In Basel sagt man «Rugge» und «drugge», einige Kilometer weiter südlich bereits «Rügge» und «drucke», am Jurasüdfuss dann «Rügge» und «drücke». Ähnlich kleinräumige Laut- und Wortunterschiede finden sich zuhauf - gesammelt und kartografiert im Schweizerdeutschen Sprachatlas (SDS), publikumsfreundlich aufbereitet im «Kleinen Sprachatlas der Deutschen Schweiz».

Nur: Die Befragungen zum SDS wurden in den fünfziger Jahren des 20.Jahrhunderts gemacht, mit damals älteren Leuten. Die Karten dieses Sprachatlasses spiegeln also den Stand der Schweizer Mundarten um 1900.

Mobilität schafft Mischformen

100 Jahre später haben wir ganz andere soziale, wirtschaftliche und damit auch sprachliche Verhältnisse: Die Mobilität hat enorm zugenommen. Viele Menschen wohnen nicht mehr an dem Ort, an dem sie aufgewachsen sind. Und sie arbeiten nicht an ihrem Wohnort. Baselbieter, Schwarzbuben, Badener und Elsässer arbeiten täglich in der Stadt Basel. Basler wohnen auf dem Land. Der Stadtdialekt verbreitet sich also ins Umland und nimmt zugleich Elemente der Land-Dialekte auf. Es bilden sich individuelle dialektale Mischformen.

«Dialekt-Zweisprachigkeit»

Wer in eine andere Dialektregion «emigriert», entwickelt sehr häufig eine «Dialekt-Zweisprachigkeit», jedenfalls trifft das fast sicher auf die Kinder zu: Zuhause wird der Elterndialekt gesprochen, ausser Hauses der lokale Dialekt. Wer kennt nicht die Verblüffung, wenn die Basler Kollegin mit ihrer Schwester telefoniert und plötzlich astreines Zürichdeutsch spricht?

«Mischdialekt» und «Dialekt-Zweisprachigkeit» - zumindest in den grossen städtischen Agglomerationen hört man diese Selbstdiagnose sehr häufig auf die Frage: Welchen Dialekt sprichst du? Wir sind mittlerweile (fast) alle «sprachlich entwurzelt». Nur die «Renitenten» nicht, die gibt es auch: Emigranten, die an ihrem Kindheitsdialekt festhalten, ihn sozusagen einfrieren auf dem Stand, den er zum Zeitpunkt der Auswanderung in ein anderes Sprach- oder Dialektgebiet hatte.

Die «Renitenten»

Da sich beispielsweise das Stadtbaseldeutsche laufend verändert, hört man bei ausgewanderten «Renitenten» ein Baseldeutsch, dass es in dieser Antiquiertheit in Basel gar nicht mehr gibt. Migranten aus fremden Sprachen wiederum eignen sich in der Regel den Ortsdialekt an, realisieren ihn aber häufig in einer lautlichen und begrifflichen Mischform aus Muttersprache und Schweizerdeutsch - der sogenannte «Balkanslang» von Jugendlichen ist nur ein Beispiel für solche Mischformen.

Die geschilderte Sprachvielfalt oder Sprachmischung müsste die «Dialäkt Äpp» kollabieren lassen, denn diese berechnet ihre Lokalisierung nach den alten Daten des Sprachatlasses. Wer spricht denn noch so wie unsere Grossväter und Urgrossväter, nach deren Auskünften die Sprachwissenschaftler die Dialektgrenzen zogen?

Zwei gute Gründe für die App

Zwei Gründe sprechen dafür, dass trotzdem viele Nutzer mit der «Dialäkt Äpp» zufrieden sein könnten: Zum einen sind Laute sehr viel stabiler als Wörter. Zwar gehen die wunderbaren Varianten «Pfifolter», «Fliggflouder» und «Summervogel» verloren zugunsten des einheitlichen «Schmetterling». Aber der Basler sagt unbeirrt «Khinder» und die Bernerin «Ching»; in Zürich isst man ein «Ooschteräi», in Bern ein «Ooschterëi» und in Basel ein «Ooschterai» - wobei sich nicht nur der Diphtong «ei» unterscheidet, sondern auch alle drei «o».

Einem Fremdsprachigen hört man sofort an, wo er den Schweizer Dialekt erlernt hat. Diese Stabilität macht sich die «Dialäkt Äpp» zunutze, indem praktisch nur Fragen zu Lauten beantwortet werden müssen, z.B.: sagt man «Aabe» (mit hellem, dunklerem oder dumpfem «a»), «Oobe» (mit hellem oder dunklem «o»), «Obe», «Oabe» oder «Ooube».

Zum andern werden sich wohl die meisten genau überlegen, was sie der «Dialäkt Äpp» angeben. Ich selber musste entscheiden, ob ich «Dunschtig» angebe, wie ich in dem Dorf gesagt habe, in welchem ich aufwuchs, oder ob ich «Donschtig» angebe, wie ich heute eher sage. Zugegeben: Ich habe der App diejenigen Varianten angegeben, von denen ich weiss, dass sie dem Dialekt meiner Heimatgemeinde entsprechen. Drum hat sie mich punktgenau dort verortet.

Wenn das andere auch so machen, dann erhalten die Sprachforscher über die Dialäkt Äpp eher ein Bild der Wunschdialekte in der Schweiz, nicht der tatsächlich gesprochenen. Die Auswertung der «Dialäkt Äpp»-Rückmeldungen darf mit Spannung erwartet werden.