Es ist ein Szenario, das sich niemand wünscht: Der Lungenkrebs-Patient steht mit dem Rücken zur Wand. Kein zugelassenes Medikament, weder Chemotherapie noch Bestrahlung können das Wachstum des Tumors stoppen. Der Arzt zieht seinen letzten Pfeil aus dem Köcher: die Teilnahme am Test eines neuen Medikaments. Es ist die letzte Chance des Patienten – aber auch ein Risiko.

Rund fünf Prozent der Patienten hierzulande werden im Rahmen von Studien behandelt.

Immerhin: Der Lungenkrebs-Patient hat Glück, dass ihm sein Onkologe eine Studienteilnahme überhaupt vorschlägt. Die Schweiz hat in den letzten Jahren kontinuierlich an Boden verloren; es gibt hier immer weniger Studien. Für einige Pharmafirmen ist sie wegen des kleinen Marktes und der geringen Patientenfälle weniger interessant. Die hiesigen Rechtsbestimmungen stehen zudem im Ruf, Studien langwierig zu machen und forschungsverhindernd zu sein.

Und so werden auch nur rund fünf Prozent der Krebspatienten hierzulande im Rahmen von Studien behandelt. Die Zahl ist ein Erfahrungswert mittelgrosser Schweizer Zentren – zentral erfasst wird die Zahl der Studienteilnehmer nicht. «Das ist deutlich weniger als in anderen Ländern, etwa den USA oder England, wo Patienten aktiv selber nach Plätzen in Studien suchen», sagt Onkologe Markus Jörger, der solche Studien am Kantonsspital St. Gallen durchführt.

Überblick für Patienten schwierig

Die Studiensuche ist für Patienten kompliziert, denn es gibt keine einfach zugängliche Datenbank, wo alle Studien registriert sind. «Clinicaltrial.gov» enthält zwar alle Versuche, die weltweit laufen, ist aber für Laien schwer verständlich. Die Webseite der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung (SAKK) ist zwar gut einsehbar, enthält aber nicht alle in der Schweiz laufenden Studien. Patienten sind deshalb auf die Vermittlung und aktive Vernetzung ihrer Onkologen angewiesen.

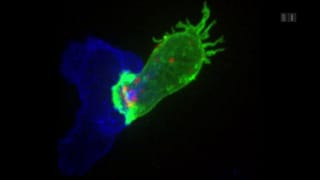

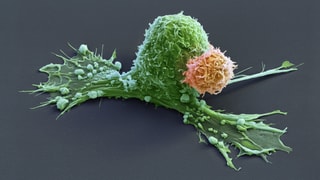

Denn deren Patienten könnten deutlich profitieren. Der St. Galler Onkologe Martin Früh erinnert sich an den Fall «Atezolizumab», einem neuen Immuntherapie-Mittel von Roche gegen Lungenkrebs. Er setzte 2013 das damals erst versuchsweise erhältliche Medikament an 15 Patienten ein: «Fünf von ihnen leben heute noch. Und es geht ihnen sehr gut» – trotz eingangs schlechter Prognose.

Profitieren vom frühen Erfolg

| Es gibt immer wieder Studien, bei denen sich früh abzeichnet, dass ein Medikament viel besser wirkt als die Standard-Behandlung. Studienteilnehmer bekommen es dann heute noch vor Beendigung der Studie im Rahmen eines sogenannten «cross-overs» – geschehen etwa bei Glivec, einem Krebs-Medikament gegen Leukämie oder Darmkrebs bei den neuen Immuntherapien im Bereich Hautkrebs. |

Behandlungsort ist entscheidend

Diese fünf Patienten hatten auch geographisch Glück: Es macht einen Unterschied, ob man in Oberems im Wallis erkrankt oder in Muttenz bei Basel. In der Schweiz sind es eher grössere öffentliche Spitäler, die mit Herstellern zusammen Studien durchführen, weil es dafür eine grosse Infrastruktur braucht. Im Krebsbereich sind das vor allem die Universitätsspitäler von Zürich, Basel, Lausanne und Genf, ebenso das Kantonsspital St. Gallen und das IOSI (Istituto Oncologico della Svizzera Italiana) in Bellinzona.

Interesse der Patienten weniger ausgeprägt

Möglich ist auch, dass sich die Patienten in der Schweiz selbst weniger aktiv nach einer Studienteilnahme erkundigen, anders als beispielsweise in den USA. Dort war vor Einführung der Obama-Care einer von zehn US-Bürgern nicht krankenversichert oder anders leistungsberechtigt. Für diesen Teil der Bevölkerung war eine Krebserkrankung auch ein finanzielles Drama – eine Studienteilnahme als kostenfreie Therapieoption deshalb willkommen und in Patientenkreisen ebenso bekannt wie etabliert. In der Schweiz dagegen zahlt der Patient den individuell festgelegten Selbstbehalt, ab da übernimmt seine Krankenkasse. Der finanzielle Anreiz spielt also kaum eine Rolle.

Gerade bei den vielen Krebsstudien zu den neuen Immuntherapien ist das Risiko der Nebenwirkungen tiefer als früher bei der Chemotherapie.

Selbst wenn das Interesse da ist – schlussendlich ist es reiner Zufall, ob gerade eine Studie im eigenen Krankheitsgebiet läuft. Und nicht jeder Patient eignet sich für eine Studienteilnahme. Gerade in der ersten Testphase an Patienten, wenn noch nicht sicher ist, wie gut verträglich ein Medikament ist, sind beispielsweise oft nur diejenigen zugelassen, deren Nieren als Entgiftungsorgan einwandfrei arbeiten. Denn auch wenn ein Wirkstoff im Labor und Tierversuch funktioniert hat, können beim Test am Menschen ernste Nebenwirkungen auftreten. «Gerade bei den vielen Krebsstudien zu den neuen Immuntherapien ist das Risiko der Nebenwirkungen tiefer als früher bei der Chemotherapie.», relativiert Markus Jörger jedoch.

Das individuelle Risiko schwankt je nach Fortschritt der Studie. Unterschieden werden Phasen.

Studien-Phasen

| Phase 1: Nebenwirkungen? | In einer kleinen Patientengruppe wird die richtige Dosis und die Sicherheit getestet. Anfangs wird die Medikamentendosis kontinuierlich erhöht. Sie kann also zu Beginn noch zu tief sein, um eine Wirkung zu entfalten. «Die Chance, dass ein Tumor durch solche Phase-1-Therapien deutlich schrumpft, liegt heute bei etwa 20 Prozent», sagt Onkologe Markus Jörger. Bei etlichen Patienten könnten diese Testmedikamente zudem das Tumorwachstum über eine gewisse Zeit stoppen. |

| Phase 2: Nützt es wirklich? | In der Phase 2 steht erstmals die Wirksamkeit im Vordergrund. Jetzt werden um die 100 Patienten rekrutiert; es wird teurer für den Hersteller, der die Studie berappt. Kostenpunkt: mehrere Millionen Franken. Das Medikament wird entweder im Vergleich mit der bisher gebräuchlichen Behandlung getestet, oder im Vergleich mit einem Placebo, wenn es für die Krankheit noch keine Behandlung gibt. |

| Phase 3: Der Zufall entscheidet. | Hier wird’s richtig teuer. Wenn diese Phase zum Misserfolg wird, sind schnell 100 Millionen Franken versenkt, rechnet man die bis dahin getätigten Investitionen mit ein. Diesen langen Schnauf haben oft nur die grossen Pharma-Unternehmen. Eine solche Studie kostet im mittleren zweistelligen Millionenbereich und beinhaltet hunderte bis tausende Patienten. Manchmal laufen die Versuche gleichzeitig an bis zu 55 verschiedenen Orten international. Das Los entscheidet, ob Teilnehmer das neue Medikament oder die Standardbehandlung bzw. ein Placebo bekommen. Ein Patient hat also in der Regel eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, mit der innovativen Behandlung therapiert zu werden. Doch immerhin fährt er nicht schlechter als mit konventionellen Therapien. |

«Studien sind heute eine wichtige zusätzliche Therapie-Chance», sagt Markus Jörger. Peter Brauchli, CEO der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung (SAKK) bestätigt dies – übt aber am Standort Schweiz Kritik:

SRF News: Laut der Interessenvertretung der forschenden Pharmaunternehmen Interpharma hat sich seit 2006 die Zahl der klinischen Versuche in der Schweiz fast halbiert. Dieser Trend zeigt sich in allen Studienphasen. Woran könnte das liegen?

Peter Brauchli: Diese Entwicklung ist paradox: Zum einen werden in der Onkologie die bestehenden Krebsarten in immer mehr Subtypen unterteilt und es werden laufend mehr neue Medikamente getestet. Die Zunahme von Erkrankungen und die Zunahme an neuen Wirkstoffen müsste eigentlich zu einer Erhöhung der Anzahl klinischer Studien führen. Da dies nicht der Fall ist, verlangsamt sich der Fortschritt.

Die Pharma-Industrie verlagert die Durchführung von klinischen Studien nach Asien und Osteuropa, wo die Kosten tiefer sind.

Der Hauptgrund dafür liegt in den gestiegenen Ansprüchen an die Studiendurchführung. Der administrative Aufwand ist höher und damit verbunden steigen auch die Kosten. Die Folgen dieser Entwicklung zeichnen sich bereits seit Längerem ab: Die Pharma-Industrie verlagert die Durchführung von klinischen Studien nach Asien und Osteuropa, wo die Kosten tiefer sind. Bei nicht pharma-finanzierten Studien stellen wir ebenfalls eine Kostensteigerung fest. Gleichzeitig haben die Finanzierungsmöglichkeiten mittels Stiftungsgelder, Öffentlichkeit oder Krankenkassen nicht zugenommen.

Es gibt Vorwürfe, dass die hiesigen Rechtsbestimmungen forschungsverhindernd sind und Studien langwierig machen. 2014 wurde das Humanforschungsgesetz eingeführt. Hat sich die Lage gebessert?

Grundsätzlich hat sich nicht viel zum Positiven geändert. Zwar ist das gesamte Prozedere von Studieneingaben bei den Behörden im Schnitt schneller und gewisse Abläufe sind schlanker geworden. Gleichzeitig hat sich mit der Einführung des Humanforschungsgesetzes der administrative Aufwand erhöht. Die Anzahl der geforderten Dokumente für eine Studieneinreichung ist viel umfassender geworden und auch minimale Änderungen führen zu aufwändigen Anpassungen.

Wissenschaftliches Renommee kompensiert den Aufwand nicht.

Wie erklären Sie es sich, dass in der Schweiz noch relativ wenige Patienten Studien als Therapiemöglichkeit wahrnehmen?

Die Patienten sind oft wenig informiert über diese Möglichkeit. Onkologische Zentren wie auch Spitäler haben noch wenig Anreize, Patienten in klinische Studien einzuschliessen. Klinische Studien bedeuten für die Spitäler de facto mehr Aufwand, wissenschaftliches Renommee kompensiert diesen Aufwand nicht. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen fehlt es an Studienangeboten für die Patienten.