Tamuna Subalaschwili ist 24, liebt Musik und ist Gesangssolistin im Chor der Qedeli Community, wo sie lebt. «Qedeli ist meine Familie, hier fühle ich mich sicher», sagt sie.

Qedeli Community ist ein Wohn- und Integrationsprojekt für Menschen mit geistiger Behinderung im Osten Georgiens. Auf einer bewaldeten Anhöhe stehen drei Häuser, von der Terrasse blickt man auf die Weingüter im Tal und dahinter auf die Berge des Kaukasus. Die Bewohnerinnen und Bewohner beschäftigen sich nicht nur mit Singen und Tanzen, sondern bebauen auch den Acker und arbeiten in der Werkstatt.

Organisationen unter Druck

Auch Tamuna Subalaschwili lebt mit einer Behinderung und benutzt einen Rollstuhl. Bevor sie nach Qedeli kam, lebte sie in einem grossen staatlichen Heim. Sie wurde schlecht behandelt, teilweise geschlagen, erzählt sie. Und sie hatte keinen Rollstuhl. Die Leute im Heim nannten sie nicht beim Namen, sondern «die Kriechende».

Solche Einrichtungen, ein Erbe der Sowjetzeit, seien in Georgien nun geschlossen, erklärt Lali Chandolaschwili, die ehemalige Musiklehrerin, die Qedeli 1999 gegründet hat.

«Nichtregierungsorganisationen, wie unsere, haben viel getan, damit der Staat auf kleinere, modernere Einrichtungen setzt», sagt sie. Doch die staatliche Hilfe für Menschen mit Behinderungen sei bis heute mangelhaft. Darum brauche es Orte wie Qedeli.

«Wir machen die Arbeit, die eigentlich der Staat machen sollte», sagt Chandolaschwili. «Dafür geben sie uns 12 Euro pro Bewohner und Tag. Das ist viel zu wenig, also sind wir auf Spenden aus dem Ausland angewiesen. Und jetzt nennen sie uns darum ‹ausländische Agenten›».

«Sie wollen uns einschüchtern»

In der Hauptstadt Tiflis gehen die Proteste weiter, sie sind durch das Bürofenster von Nino Suriaschwili zu hören. Sie weiss, was es heisst, in Georgien als Verräterin gebrandmarkt zu werden. Seit bald 30 Jahren ist sie eine der führenden Investigativjournalistinnen Georgiens.

«Schon vor Jahren habe ich Morddrohungen erhalten», sagt sie. «Traurig, aber wahr: Jede georgische Regierung hasst mich.»

Suriaschwili ist die Chefredakteurin des Investigativmediums Monitori. Auch dieses ist vorwiegend aus dem Ausland finanziert, etwa durch die Stiftungen von George Soros und die US-Botschaft. Monitori müsste sich als «Vertreter einer fremden Macht» registrieren.

Die Geldgeber nähmen keinen Einfluss auf ihre Berichterstattung, sagt Suriaschwili. Sie erinnert daran, dass sie auch brisante Recherchen zur Regierung des ehemaligen georgischen Präsidenten Micheil Saakaschwili veröffentlicht hat, ein Gegner der aktuellen Regierung, der den USA sehr nahestand. «Saakaschwili hat meinen damaligen Arbeitgeber sogar geschlossen. Aber jetzt sagen die Politiker, ich sei dessen Agentin, obwohl sie wissen, dass das nicht stimmt.

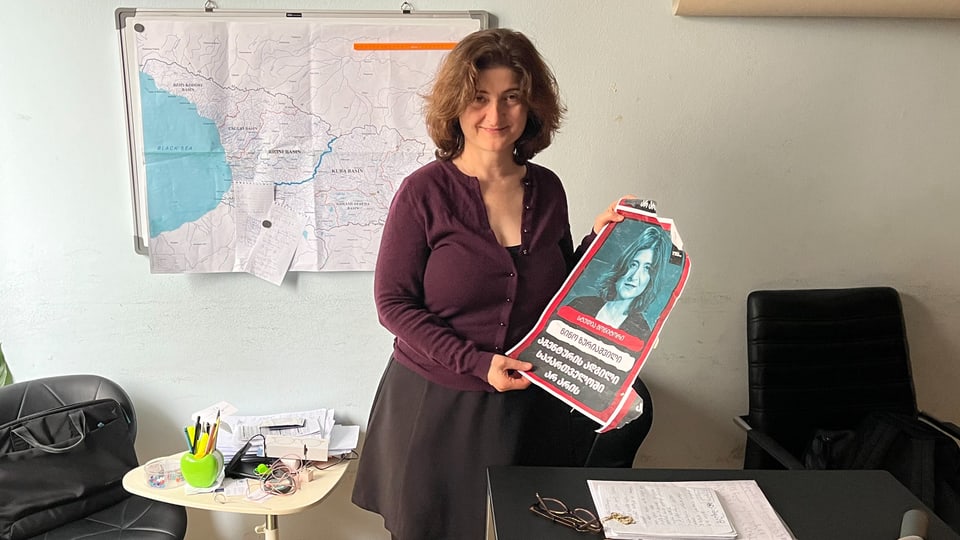

Doch darauf beschränkt es sich nicht: Suriaschwili holt aus einer Ecke ihres Büros ein zerknittertes Plakat hervor. Darauf stehen ihr Gesicht, ihr Name und in georgischer Sprache der Satz «Kein Platz für Agenten in Georgien».

«Diese Plakate hingen vor meinem Haus und vor unserem Büro. Und mein Auto wurde beschädigt», sagt sie. Nino Suriaschwili war nicht die einzige, auch andere prominente Kritikerinnen und Kritiker der Regierung wurden in den letzten Tagen bedroht oder gar zusammengeschlagen, es war eine offensichtlich koordinierte Kampagne. «Sie wollen uns einschüchtern», sagt sie.

Für Nino Suriaschwili ist auch das ein Zeichen, dass die Regierung mit dem Gesetz nichts Gutes vorhat.