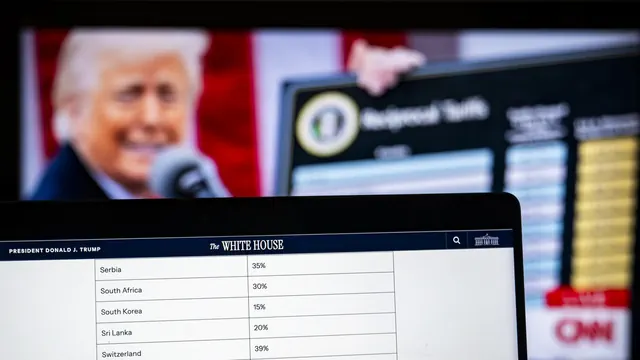

15 statt 39 Prozent: Diesen Zolltarif wollen die USA der Schweiz auferlegen. Die Erleichterung in der hiesigen Exportwirtschaft ist gross. Der Historiker und Politologe Joseph de Weck warnt: Die Schweiz könnte den Deal mit Trump noch bitter bereuen.

SRF News: Was sagt der Zollstreit über die Stellung der Schweiz im Umgang mit grossen Wirtschaftsmächten aus?

Joseph de Weck: Einen solchen Deal wäre die Schweiz in einer anderen Weltlage nie eingegangen. Im Vergleich zum Status quo ante hat sie nur verloren. Ursprünglich waren die Zölle bei etwa zwei Prozent. Jetzt sind sie bei 15 Prozent. Hinzu kommt, dass die Schweiz extrem vage Versprechungen macht. Das ist, was uns am meisten Sorgen machen muss.

Bundesrat Guy Parmelin sagte, die Schweiz habe keine Zugeständnisse gemacht, die ihre Handlungsfähigkeit oder ihre Neutralität einschränken würden. Sehen Sie das auch so?

In der kurzen Frist überwiegen die Vorteile dieses Abkommens. Die betroffenen Unternehmen und Arbeitnehmenden können aufatmen. Aber mittelfristig bezahlen wir einen hohen Preis. Wirtschaftspolitisch beziffert er sich auf 200 Milliarden Dollar. Das ist Geld, das die Schweizer Wirtschaft sonst hier investiert hätte.

Wir werden uns immer fragen, was Trump provozieren könnte – und ob wir die 15 Prozent verlieren könnten.

Dazu kommt der souveränitätspolitische Preis. Trump hat in den Zollverhandlungen mit anderen Ländern immer das gleiche Drehbuch angewandt. Er drohte zuerst mit hohen Zöllen, setzte diese auch um. Dann schrie die Wirtschaft auf. Die Politik war machtlos und rannte verängstigt nach Washington, um ein Abkommen zu bekommen.

Die Abkommen gleichen einem Pakt mit dem Teufel: Trump erhöht den Preis, um sie aufrechtzuerhalten, sukzessive. Der Schweiz droht «Buyers Remorse»: Das Gefühl, einen Deal abgeschlossen zu haben, den sie zunehmend bereut.

Ist die Schweiz erpressbar geworden?

Ja, das ist sie. Wir haben ein vergiftetes Geschenk bekommen. Demnächst wird Trump immer deutlicher sagen, was seine Bedingungen sind, um den Deal aufrechtzuerhalten. Auch wenn das Abkommen noch nicht formal festgeschrieben ist, sind wir eingeknickt und haben einen Teil unserer Souveränität verloren.

Die Schweiz hätte ein Zeichen setzen können, dass sie nicht erpressbar ist und sich ihre Innenpolitik nicht von fremden Mächten diktieren lässt.

Es stellt sich die Frage, ob schon jetzt ein halber Bundesrat Trump in unserer Regierung sitzt. Bei jedem Gesetzentwurf, egal ob es die Regulierung von Big Tech, den Schutz unserer Landwirtschaft oder unsere Aussenwirtschaftspolitik mit China geht: Wir werden uns immer fragen, ob das Trump provozieren könnte – und wir die 15 Prozent verlieren könnten.

Hätte die Schweiz die Absichtserklärung nicht abschliessen sollen?

Ja. Die Schweiz hätte standhaft bleiben müssen. Die EU hat vor ein paar Monaten einen ähnlich unfairen Deal gemacht – das war ein grosser Sündenfall. Sie hat ihn akzeptiert, weil Trump gedroht hat, die Unterstützung für die Ukraine und den Beistand im Rahmen der Nato an den Deal zu ketten. Und da hatte Europa keine andere Wahl.

Für die Schweiz war die Ausgangslage eine andere. Sie trägt keine Verantwortung für die Ukraine und auch nicht für Europas Sicherheit – ja nicht einmal wirklich für die eigene Sicherheit. Sie hätte diesen Konflikt als rein handelspolitische Auseinandersetzung betrachten können.

Die Schweiz hätte zeigen können, dass sie zur internationalen, regelbasierten Ordnung und zum derzeitigen Welthandel steht. Sie hätte ein Zeichen setzen können, dass sie nicht erpressbar ist und sich ihre Innenpolitik nicht von fremden Mächten diktieren lässt.

Das Gespräch führte Iwan Lieberherr.