«Einer flog über das Kuckucksnest» feierte am 19. November 1975 Premiere. Der Film erzählt die Geschichte des Kleinkriminellen und Sexualstraftäters Randle McMurphy. Der lässt sich in eine psychiatrische Klinik einweisen, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen.

Anfangs wirkt er wie ein Einzelgänger, doch bald wird er zum Unruhestifter und ermutigt Mitpatienten, eigene Entscheidungen zu treffen.

Miloš Formans Film war ein Schock für das Kinopublikum. Die psychiatrische Klinik erscheint als Schauplatz der Entmenschlichung und Unterdrückung – als ein System, das massiv in Selbstbestimmung und Persönlichkeit eingreift.

Dokumentarischer Blick

Forman inszenierte mit dokumentarischer Strenge: Viele Szenen entstanden in einer realen psychiatrischen Klinik, einige Darsteller waren selber Patienten. Auf der Leinwand werden sie vom Anstaltspersonal mit Medikamenten ruhiggestellt und mit Elektroschocks behandelt.

Das Gesicht dieses repressiven Systems: Stationsschwester Ratched – eine Figur, die Macht, Disziplin und Kontrolle verkörpert.

-

Bild 1 von 3. Dieses Lächeln trügt: Oberschwester Ratched führt in «Einer flog über das Kuckucksnest» ihre geschlossene Station mit eisiger Herrschaft in einem System aus Abhängigkeitsstrukturen und Ängsten. Bildquelle: IMAGO/Ronald Grant.

-

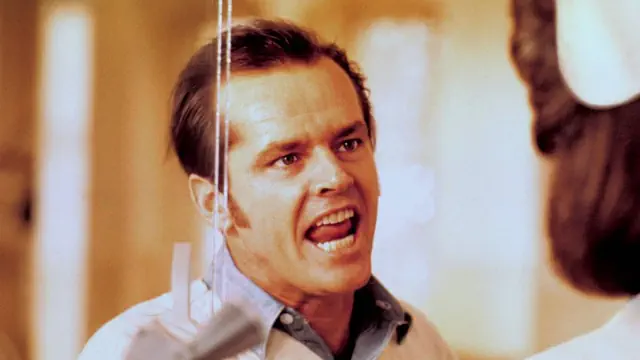

Bild 2 von 3. Szenen, die sich ins kollektive Gedächtnis einbrannten: «Einer flog über das Kuckucksnest» prägte das schlechte Bild der Psychiatrie nachhaltig. Bildquelle: IMAGO/Everett Collection.

-

Bild 3 von 3. Lange Gänge, trostloser Alltag, entwürdigendes Zustände: Der Film reproduziert die bis heute vorherrschende Vorstellung einer psychiatrischen Anstalt – und veränderte das Psychiatriewesen. Bildquelle: IMAGO/Ronald Grant.

Der Film traf auf eine Zeit grosser gesellschaftlicher Fragen: Was bedeutet Heilung? Wer definiert Normalität? Und darf ein System Menschen gegen ihren Willen behandeln oder gar wegsperren?

Aufstand gegen die Weisskittel

In den 1970er-Jahren formierte sich in Deutschland, Grossbritannien, Italien und den USA eine vielfältige Bewegung, die die Psychiatrie radikal infrage stellte.

Der Düsseldorfer Medizinhistoriker Heiner Fangerau erklärt: «Sie fragte grundsätzlich, ob die Psychiatrie den falschen Blick auf den Menschen hat. Ob das, was sie als Krankheit bezeichnet, nicht vielmehr ein Symptom gesellschaftlicher Verhältnisse ist.»

Viele Aktivistinnen und Aktivisten kritisierten, so Fangerau, dass Menschen, die als psychisch krank etikettiert wurden, überhaupt als krank angesehen würden. Tatsächlich glichen psychiatrische Kliniken in vielen westlichen Industriestaaten geschlossenen Welten: lange Gänge, Gitterbetten, Fixierungen, Elektroschocks.

Wer einmal dort landete, wurde dort über Jahre verwahrt. Dagegen formierte sich ein Netzwerk aus Reformideen, Prostest und philosophischem Kritik, die «Antipsychiatrie».

Umstrittenes Verfahren

Im Zentrum der Kritik stand – und steht – die Elektrokrampftherapie. Was im Film zum Sinnbild psychiatrischer Gewalt wurde, prägt bis heute die öffentliche Wahrnehmung. «Das im Film gezeichnete Bild einer brutalen, grausamen Methode hat sich tief in das kollektive Gedächtnis eingebrannt», sagt Fangerau.

«Obwohl die Elektrokrampftherapie bei bestimmten Erkrankungen als wirksam gilt, war sie für viele Menschen nach diesem Film kaum mehr vermittelbar. Dort erscheint sie nicht als Therapie, sondern als Strafe. Und das wird von Psychiatern sehr kritisiert.»

Der Zweifel bleibt

«Einer flog übers Kuckucksnest» war damit weit mehr als ein Kinofilm. Forman zeigte einer breiten Öffentlichkeit, was sich hinter geschlossenen Kliniktüren abspielte: Machtmissbrauch, Zwang und entwürdigende Zustände.

Seither hat sich die Psychiatrie verändert. Doch das Aufbegehren des Protagonisten McMurphy wirkt nach – als bleibende Mahnung an eine Institution, die beansprucht zu wissen, was für Menschen gut ist.