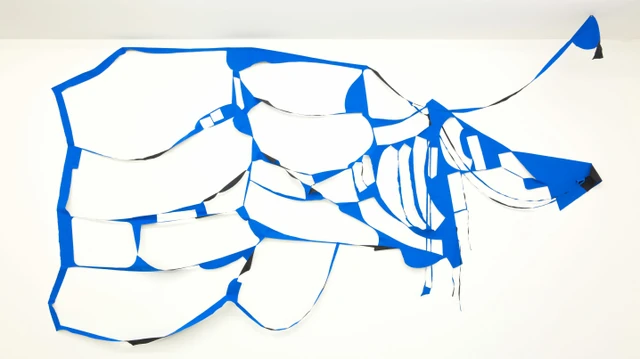

An den Wänden hängen Stoffbahnen in diversen Mustern, Farben und Materialien: Sie haben seltsame Formen, riesige Löcher klaffen in den Stoffen.

Die Installationen stammen von Marion Baruch, einer Künstlerin, die vor 92 Jahren im heutigen Rumänien als Tochter ungarisch-jüdischer Eltern geboren wurde.

Baruchs Werke aus Stoff handeln nicht von Schönheit, Form und Farbe: «Es geht nicht um ästhetische oder formale Fragen. Es geht immer um den Menschen in der Gesellschaft», sagt Fanny Fetzer, die Direktorin des Kunstmuseums Luzern. Gemeinsam mit dem freien Kurator Noah Stolz hat sie eine Marion-Baruch-Ausstellung eingerichtet.

Abfall aus der Modeindustrie

Die Schau vereint das Lebenswerk Baruchs mit einem ausgiebigen Blick auf das aktuelle Schaffen. Dazu zählen die grossformatigen, textilen Installationen. Die Werke entstehen nicht etwa, indem Marion Baruch die Stoffe mit Messer und Schere bearbeitet. Es sind vielmehr Readymades, Fundstücke.

An einigen Stoffbahnen lassen sich ausgestanzte Hemdteile oder -ärmel erkennen. Es sind Abfallstücke aus der Modeindustrie.

Normalerweise werden diese von den Modeherstellern zerstört. Sie wollen verhindern, dass andere aufgrund der Stoffreste darauf schliessen können, woran man gerade arbeitet.

Kritische Gedanken anstossen

Marion Baruch nutzt diese Stoffreste, um kritische Gedanken zur Welt der Mode anzustossen. Es gehe um die Arbeitsprozesse in der Modeindustrie und um die schlechten Arbeitsbedingungen, erklärt Fanny Fetzer. Und auch darum, «dass die Mode kein nachhaltiges Business ist, selbst wenn ein Label behauptet, es sei nachhaltig.»

Die ausgestalteten Löcher in den Stoffen sind wie Puzzleteilchen, die sich zu Hemden, Hosen und T-Shirts zusammensetzen lassen. Sie umgeben uns täglich wie eine zweite Haut und werden zu hunderten und tausenden hergestellt, verkauft, getragen und weggeworfen. Die riesigen Stoffbahnen selbst sind ihrerseits Puzzleteilchen einer grossen Modeindustrie, die immer wieder Appetit auf Neues wecken will.

Die Stoffreste, die Marion Baruch als Kunst präsentiert, haben womöglich so manches Kleidungsstück überlebt, das einst aus ihnen geschnitten wurde.

Marion Baruch kennt die Modeindustrie gut: Ihr Mann kam aus einem Mailänder Textilunternehmen.

Ihr Blick ist kritisch. Das zeigt eine Installation deutlich, die wie der Präsentationsraum einer Modemesse wirkt – mit kleinen Stoffen und Musterproben, die wie Delikatessen in Bonbon-Gläsern angeboten werden, dabei aber keinen Sinn oder Wert haben.

Doch Baruchs Werk ist auch offen für unerwartete, poetische Momente. In manchen der Formen, die durch das Ausstanzen von Stoffen entstanden sind, kann man Wolkenbilder oder Gesichter entdecken.

Leerstelle als Freiraum

«Für Mario Baruch ist das Loch oder die Leerstelle im Sinne eines Freiraums wichtig. Als Betrachterin kann man da etwas füllen, erleben oder sich begegnen», sagt Fanny Fetzer.

Diese Leerstellen ziehen sich durch das gesamte Schaffen der Künstlerin. In den 1960er-Jahren entstanden aus Stahlstangen und Konstruktionen, die wie in die Landschaft gezeichnete Skizzen von Häusern aussehen. Man kann sich in sie hineindenken, vielleicht auch sich hineinfühlen. Und doch auch ganz leicht aus dem luftigen Raum ausbrechen und weiterdenken.