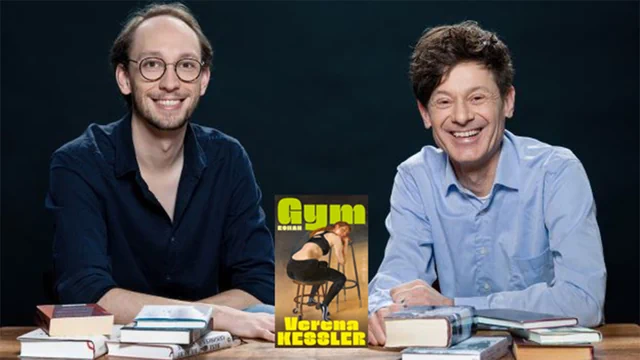

Ja, sie gehe selbst auch ins Gym, sagt Verena Kessler. Ihre Aussage gleicht einem Geständnis: Die mit Hanteln, Kraftmaschinen und Cardio-Geräten ausgestatteten Tempel der Selbstoptimierung liegen gemeinhin eher ausserhalb der Literatur-Bubble.

«Gym» ist im deutschsprachigen Raum denn auch der erste Roman, der nahezu vollständig im Gym spielt. Dies, obwohl sich diese Spiegelpaläste der Eitelkeit kontinuierlich vermehren. Und die Zahl der Fitnessabos steigt und steigt. In der Schweiz liegt die Quote bei über 15 Prozent der Wohnbevölkerung.

Sie habe sich, betont Verena Kessler, nicht etwa wegen Bildern von perfekt durchtrainierten Körpern in ihrem Insta-Feed für den Abokauf entschieden. Sondern wegen Rückenschmerzen vom vielen Schreiben.

Die Idee zum neuen Roman sei ihr im Fitnessstudio gekommen, zwischen zwei Sätzen an der Abduktoren-/Adduktoren-Maschine: «Das Gym stellt eine abgeschlossene Welt dar, die von spannenden Menschen bevölkert wird.»

Das Innenleben des Gyms

Ihr Buch erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die in einem fiktiven Studio als Helferin an der Bar arbeitet. Irgendwann beginnt sie selbst zu trainieren und entwickelt dabei eine Obsession, die in Wahn ausartet – und in Gewalt.

Die Radikalisierung verflicht Verena Kessler geschickt mit Schilderungen des Innenlebens des Gyms. Dabei beweist die Autorin ihre Gabe zur präzisen Beobachtung. Und zur leichtfüssig-ironischen Schilderung.

Die Routine

So kommen morgens als erste stets die sogenannten «High-Performer» zum Training, «junge Männer, deren Kaumuskeln sich deutlich abzeichnen». Sie sind mit Apple-Watches und Airpods bewehrt. Zwischen den Sätzen bestätigen sie erste Termine und geben Feedback – «danke dir, Steffi, das wär alles, bis gleich».

Gegen zehn schlägt die Stunde der Rentnerinnen und Rentner. Sie spazieren gemächlich auf dem Laufband. Überraschen jedoch bisweilen – etwa mit einer ungeahnten Serie von Klimmzügen.

Im frühen Nachmittag kommen «Studenten, Freelancer, Arbeitslose». Sie bleiben nie lange. Sie werden gegen 17 Uhr von den «Anspruchsvollen» abgelöst, die «sich, die Muskeln flexend, im Spiegel fotografieren». Und stets Anliegen ans Personal haben: kein Papier mehr auf der Toilette, Heizung runter, «es sei so heiss». Mit feiner Ironie erzählt sie von einem Bodybuilder, dessen «Hals so breit ist wie sein Kopf, was ihn wie einen sprechenden Baumstamm aussehen» lasse.

Satire mit Tiefgang

Die Beschreibungen all der Äusserlichkeiten in der Körper-Drillanstalt sind doppelbödig. Ohne belehrend oder moralinsauer zu sein, macht Verena Kessler deutlich, dass unter der trainierten und polierten Oberfläche Menschen sind, die sich an – vermeintlichen – Unzulänglichkeiten abarbeiten.

Es gehe darum, «dazuzugehören». Und dafür den «Körper so anzupassen, dass er sich in ein Bild fügte». Rudermaschine, Hantelbank, Beinpresse – die Menschen strampeln sich ab, um einer «Schablone zu entsprechen» – derjenigen des perfekt optimierten Körpers.

Mit «Gym» ist Verena Kessler zum einen eine packende Geschichte um eine Frau gelungen, die sich im Fitnessrausch verliert. Zum anderen aber auch eine leichtfüssige literarische Sozialstudie zum Biotop Fitnesscenter. Es ist voller Parallelen zur modernen Leistungsgesellschaft – mit ihrem Druck und dem Gefühl der Verlorenheit für das Individuum.