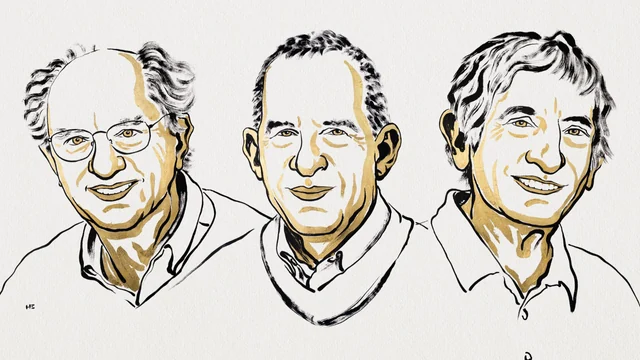

- Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an die Quantenforscher John Clarke (Grossbritannien), Michel H. Devoret (Frankreich) und John M. Martinis (USA).

- Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.

- Die Experimente der Preisträger würden die Quantenphysik in Aktion zeigen.

Kameras, Glasfaserkabel, USB-Sticks oder das Smartphone: Praktisch alle digitalen Technologien sind auf der Grundlage der 100 Jahre alten Quantenmechanik entwickelt worden.

Es ist eine Welt voller Merkwürdigkeiten, wo Dinge passieren, die wir mit unserem Verstand nur schwer fassen können: Dort gibt es Teilchen, die durch Wände fliegen. Die im selben Moment an unterschiedlichen Orten sind. Oder durch verschiedene Türen gleichzeitig gehen.

Mit dem diesjährigen Nobelpreis für Physik werden nun drei Forschende ausgezeichnet, die solche Quantenphänomene erstmals greifbar gemacht haben.

Natur im Labor nachgebaut

Konkret haben John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis in den 80er Jahren elektrische Schaltkreise gebaut. In seiner einfachsten Form ist so ein Schaltkreis ein ringförmiger Draht. An zwei Stellen ist er durch eine nichtleitende Barriere unterbrochen. Dort sollten also – nach unserem menschlichen Vorstellungsvermögen – kein Teilchen durchkommen.

In der Welt der Quanten aber, wo Teilchen eben durch Wände fliegen können, geht das. Sie tunneln durch die Barrieren durch und flitzen so im Kreis herum. «Es war das erste Mal, dass es gelungen ist, dieses quantenmechanische Tunneln in einem selbst gebauten Schaltkreis zu wiederholen», sagt der Quantenphysiker Patrick Maletinsky von der Universität Basel. Und damit ist es gelungen, das Tunneln nicht nur besser zu verstehen, sondern auch zu kontrollieren. Und nutzbar zu machen.

Sensoren, die Hirnströme messen

So hat die Errungenschaft der drei Forscher zu einer Vielzahl von Technologien geführt. Ein Beispiel: Sensoren, die in der Medizin zum Einsatz kommen. Etwa um Hirnströme zu messen, und so herauszufinden, was im Gehirn gerade passiert.

Noch sind die Sensoren gross. Aber in Zukunft könnte man so einen Magnetfeldsensor vielleicht auf dem Kopf tragen. Und damit zum Beispiel Autos steuern oder unser Handy nur durch Gedanken bedienen, sagt Patrick Maletinsky. Noch ist das Science-Fiction. Es ist aber durchaus denkbar.

Grundlage für Quantencomputer

Ein weiterer grosser Entwicklungsschritt ist der Quantencomputer. Er soll dereinst eine neue Art des Rechnens ermöglichen, viel schneller und leistungsfähiger als heutige Computer. Noch steckt die Entwicklung in den Kinderschuhen. Doch das Forschungsfeld und Interesse ist gross. Nicht nur im Bereich Computing, sondern auch in der Kommunikation und Sensorik. «Der diesjährige Nobelpreis kommt genau zum perfekten Zeitpunkt», sagt Quantenphysiker Maletinsky. Weil er das Bewusstsein für die Technologie aber auch deren Potenzial in die Gesellschaft trage.