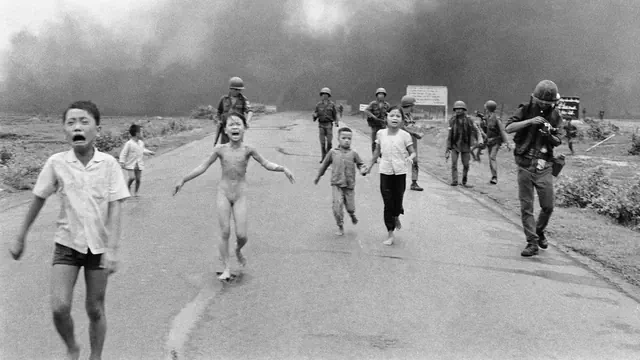

Heute vor 50 Jahren endete der Vietnamkrieg, der erste «Wohnzimmerkrieg»: Bilder aus dem Kriegsgebiet gelangten über TV-Geräte direkt in die Haushalte. Das veränderte die Berichterstattung. 1972 fotografierte Reporter Nick Út das «Napalm Girl»: Das Bild zeigt ein schreiendes Mädchen, das zusammen mit anderen Kindern davon- und auf die Kamera hinzurennt.

Anfang 2025 wurden zwar Zweifel an seiner Autorenschaft laut. Doch die Aufnahme ist eine Kriegsfotografie-Ikone. Warum gerade dieses Bild so berühmt wurde und was ein Foto braucht, um Geschichte zu schreiben, erklärt Fotohistoriker Anton Holzer.

SRF: Zuerst eine persönliche Frage. Was löst es bei Ihnen aus, wenn Sie das Bild betrachten?

Anton Holzer: Es ist ein Bild, das ich wie fast alle kenne. Und es ist ein Bild, das in meinen Augen das Leid des Krieges, vor allem das Leid der Zivilbevölkerung, in einem unglaublich drastischen Ausmass auf den Punkt bringt. Es ist auf jeden Fall ein aussergewöhnliches Bild.

Warum ist es so stark? Kann man das in Worte fassen?

Krieg ist, zumindest im 20. Jahrhundert, oft etwas Anonymes. Dieses Bild aber bricht die Abstraktion des Krieges auf einen konkreten Augenblick herunter: auf ein Bild, wo ein neunjähriges Mädchen schreiend dem Fotografen entgegenkommt. Man weiss nicht genau, was passiert.

Wenn dieses Bild zu Beginn des Vietnamkrieges veröffentlicht worden wäre, wäre die Wirkung wahrscheinlich nicht so gross gewesen.

Diese Offenheit ist der grosse Vorzug des Bildes: Alle, die das Bild anschauen, können ihre Geschichte und Imagination in das Bild hineintragen. Zweifellos ist es eine Ikone der Kriegsfotografie. Ikonen funktionieren so, dass sie offen sein müssen für unterschiedliche Erzählungen. Auch heute, noch über 50 Jahre später, werden neue Geschichten in dieses Bild hineingetragen.

Ist das die ganze Erklärung dafür, warum das Bild zu einer Ikone geworden ist?

Der Zufall spielt auch eine Rolle. Wenn dieses Bild zu Beginn des Vietnamkrieges veröffentlicht worden wäre, wäre die Wirkung wahrscheinlich nicht so gross gewesen. Die Wirkung eines Bildes hat auch mit dem gesellschaftlichen, medialen Umfeld zu tun. Die Tatsache, dass die Amerikaner eigentlich schon fast am Abziehen waren, dass die Antikriegsbewegung in den USA in den frühen 1970er-Jahren ganz stark war, hat dazu beigetragen, dass dieses Bild als Ikone wahrgenommen wurde.

Das bedeutet, dass es auf den Verlauf des Vietnamkrieges keinen Einfluss hatte.

Das ist richtig. Es ist ein Missverständnis, dass dieses Bild dazu beigetragen habe, den Krieg zu beenden. Erstens glaube ich, dass Fotografien sowieso nicht dazu beitragen können, Kriege zu beenden. Sie bringen vielleicht eine Stimmung zum Ausdruck oder bringen etwas in emotionaler Hinsicht auf den Punkt.

Das Bild hat dazu beigetragen, die Sinnlosigkeit des Krieges festzuhalten. Aber es hat den Krieg nicht beendet.

Aber Militärs lassen sich nicht von Bildern wie diesen beeinflussen. Dieses Bild hat vielleicht dazu beigetragen, die Sinnlosigkeit des Krieges festzuhalten. Aber es hat sicher nicht den Krieg beendet.

Wie sehr beeinflusst diese Aufnahme unser Bild des Vietnamkrieges?

Das Bild unterscheidet sich von anderen Kriegen des 20. Jahrhunderts. Bisher hatten die Kriegsfotografen in erster Linie die Heroik der Soldaten betont. Was ein Krieg in der Zivilbevölkerung anrichtet, stand nicht im Zentrum.

Dieses Bild dreht die Perspektive um und zeigt vor allem das, was auf der Seite der Zivilbevölkerung an Leid passiert ist. Das ist etwas Neues und wurde intensiv von der Antikriegsbewegung rezipiert, die in den 1970er-Jahren stark wurde und auf das Argument setzte, was dieser Krieg an Leid über die Zivilbevölkerung bringt. Dafür ist dieses Bild Symbol geworden.

Das Gespräch führte Remo Vitelli.