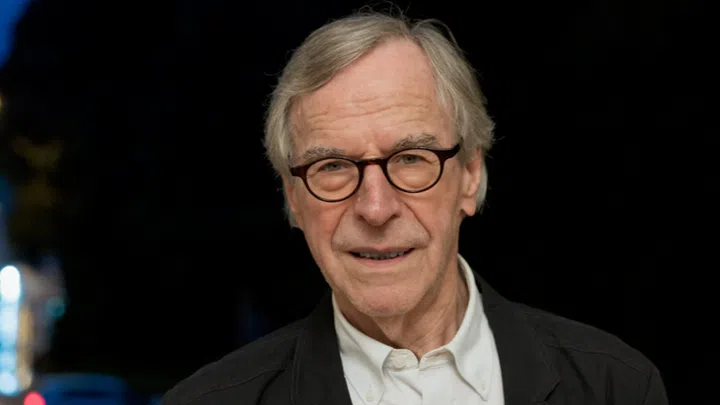

Der am 3. Oktober 1945 geborene Klaus Merz ist für seine Gedichte, Erzählungen und Romane im Laufe seines Lebens mit den höchsten Literaturpreisen geehrt worden: Anerkennungen für einen Autor, der mit verblüffender Konsequenz seinen eigenen künstlerischen Weg gegangen ist.

Wenn er als Dichter keinen Erfolg gehabt hätte, wäre er dennoch ein Dichter geworden, sagte Klaus Merz vor ein paar Jahren in einem Interview mit SRF. Der Umgang mit Sprache, Poesie und Metaphorik sei seit jungen Jahren seine Passion.

Zum Innersten vordringen

Ihr hat Merz ein Künstlerleben lang nachgelebt. Und er ist dabei auch Risiken eingegangen. So setzt Klaus Merz bis heute konsequent darauf, seine Texte radikal zu verdichten. Auch auf die Gefahr hin, sie könnten am Ende zu offen oder zu vage erscheinen. So wie etwa das Kurzgedicht «Noch Licht im Haus» von 2023:

Sah ihn durchs Fenster,

den hageren Mann,

er stand vor seinen Bücher-

regalen. Als stünde er

vor einer Urnenwand:

Sprich, Erinnerung, sprich!

Knapper liesse sich die Szenerie mit Mann vor Büchergestell nicht darstellen. Doch was soll sie bedeuten? Der Text bleibt unbestimmt. Doch gerade dadurch lässt sich das Kurzgedicht als Einladung an Leserinnen und Leser lesen, sich selbst einzubringen.

Der Mann könnte vielleicht ich selbst im Alter sein. Die Bücher wecken dannzumal Erinnerungen an früher und verleihen mir Halt. Die Urnen und das «noch» brennende Licht deuten das unausweichliche Ende an.

Die Merz’sch Magie

Das Beispiel zeigt: Klaus Merz' Texte mögen auf den ersten Blick als wenig fassbar scheinen. Doch bei intensiverer Auseinandersetzung offenbart sich ihr tiefer Gehalt.

Ebenso typisch für Klaus Merz' Schreiben sind Widersprüche, die sich nicht auflösen. Auch dies ist – mit Blick auf die Leserschaft – riskant. Im Gedicht «Zum Schulabschluss» von 2019 heisst es:

Vor euch das Leben

als weit verzweigtes

Abstellgleis.

Ein anderes Schienen-

netz steht uns nicht

zur Verfügung.

Und der Prellbock

als letzte Instanz.

Verzeiht.

Man fragt sich, was das nun heisst? Ist das Leben ein verheissungsvolles Spiel mit Möglichkeiten, wie es das Gedicht durch das «Weitverzweigte» der Gleise andeutet? Oder gilt das Gegenteil – das Leben als düsteres Abstellgleis, auf dem am Ende der Prellbock – der Tod – wartet? Der Text bleibt ambivalent.

Wo stehen wir Leserinnen und Leser? Fühlen wir uns angespornt, in unserem Leben verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren? Oder werden wir trübe ob dem irgendwann eintretenden Ende? Die Lesart bestimmen wir.

Vertrauen ins Publikum

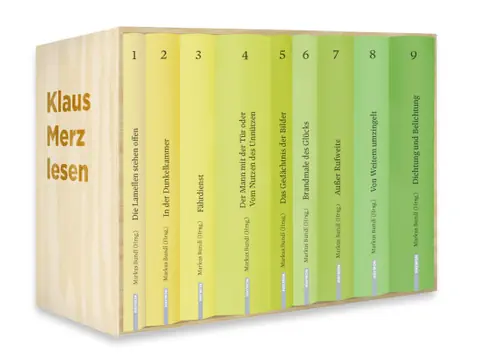

Klaus Merz vertraut beim Spiel mit Ambivalenzen dem Leisen und Subtilen. In seiner Königsdisziplin, der Lyrik, aber auch in Prosawerken wie «Der Argentinier» oder «Jakob schläft».

Seine Stoffe schöpft der Autor aus der eigenen Biografie. Oder aus der Auseinandersetzung mit Kunst und Musik. Oder auch aus der Tagesaktualität. So wie in folgenden Versen, die – vielleicht – eine Anspielung auf den Ukraine-Krieg sind:

Als wir endlich begriffen hatten,

dass auch die Hydranten altern,

stand die Welt um uns

schon in Flammen.

Klaus Merz vertraut seinem Lesepublikum. Er mutet ihm zu, mit subjektivem Empfinden die Freiräume selbst zu füllen, welche diese elaborierte Literatur erschafft. Und dadurch zu einem vertieften Verständnis vorzudringen – von sich selbst und von der Welt. Dies ist die wohl grösste künstlerische Leistung des Jubilars.