Seit letztem Herbst ist es auch in der Schweiz erlaubt, nach einer künstlichen Befruchtung den Embryo auf schwere Krankheiten hin zu untersuchen, bevor er in die Gebärmutter eingesetzt wird. Nun bereiten sich mehrere Spitäler auf die Durchführung der sogenannten Präimplantations-Diagnostik (PID) vor. Sieben Institutionen verfügen seit Ende 2017 über eine Zulassung des Bundes, eine PID durchzuführen.

Zu ihnen gehören unter anderem die beiden Universitätsspitäler Zürich und Bern mit ihren Kinderwunsch-Zentren. In der Klinik für Reproduktions-Endokrinologie in Zürich sagt Leiter Bruno Imthurn: «Wir möchten insbesondere in der ersten Phase der Zulassung der PID sehr vorsichtig vorgehen.» Konkret prüft sein Team jeden Fall. Im Moment sind es neun Paare, die sich eine PID wünschen.

Nur bei schweren Krankheiten

Diskutiert wird jeweils, ob eine PID sinnvoll ist und ob sie erlaubt ist. Denn bei der künstlichen Befruchtung im Labor ist die PID nur erlaubt, wenn die Eltern eine schwere Krankheit vererben könnten, welche nicht anders behandelt werden kann.

Am Inselspital Bern erklärt Reproduktions-Mediziner Michael von Wolff, was als schwere Erkrankungen vom Gesetzgeber definiert worden sind: «Es müssen relevante Schmerzen durch die Erkrankung gegeben sein. Es müssen schwerwiegende Einschränkungen der Bewegung sein, etwa wenn eine Person nicht mehr laufen kann oder unselbständig ist, geistig stark eingeschränkt oder ihre Lebenserwartung deutlich verkürzt ist.»

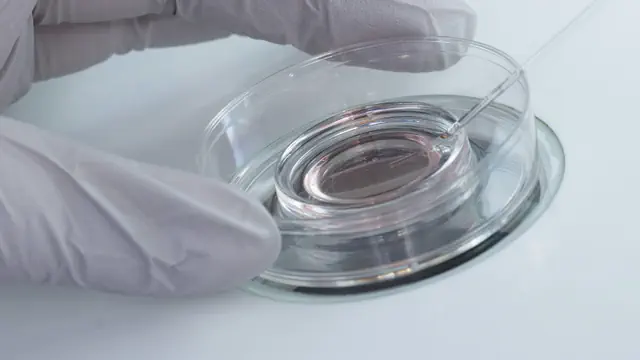

Dazu kommt, dass eine PID nur sinnvoll sei bei jenen Frauen, die noch genügend Eizellen hätten: «Dann kann man diese Eizellen nehmen, befruchten und die Embryonen genetisch untersuchen und nur die Embryonen einsetzen, die auch eine grosse Chance haben, zu einer Schwangerschaft zu führen.»

Beratung in interdisziplinären Teams

Um all diese Fragen zu klären, setzen die Universitätskliniken auf eigene, interdisziplinäre Teams, sogenannte PID-Boards. Mit dabei sind ein Reproduktions-Mediziner, welcher die künstliche Befruchtung macht; eine Human-Genetikerin, welche die genetische Untersuchung durchführt; ein Ethiker, eine Psychologin und weitere Fachvertreter.

«Wir streben eine Einigkeit an» sagt Reproduktions-Mediziner Bruno Imthurn: «Wenn es strittige Punkte gibt, dann ist vorgesehen, dass das einfache Mehr der Anwesenden genügt.»

Auch die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften begrüsst diese Boards. Michael von Wolff in Bern möchte sie auch anderen Kliniken empfehlen, welche künstliche Befruchtungen durchführen. Doch wenn jeder einzelne Fall analysiert wird, bedeutet das auch, dass jede Klinik ihre eigenen Beurteilungs-Kriterien haben wird?

Von Wolff sieht das nicht so, denn «einerseits sollte eine gewisse Freiheit hinsichtlich der Beurteilung sowieso gegeben sein. Andererseits ist in den Empfehlungen auch vermerkt, wer dem Board angehören soll. Das heisst, da ist schon eine gewisse Einheitlichkeit gegeben. Und der Gesetzestext ist auch relativ strikt.»

Noch viele ethische Fragen

Im Zusammenhang mit dem neuen Fortpflanzungsmedizin-Gesetz stellen sich für die Akademie der Medizinischen Wissenschaften darüber hinaus aber noch weitere Fragen. Zum Beispiel, wie mit den zusätzlichen Informationen umgegangen werden soll, die bei einer Untersuchung gefunden werden. Die Akademie ist deshalb ergänzend zu den Arbeiten an den Kinderwunsch-Zentren daran, Richtlinien im Umgang mit den ethischen Fragen zu erarbeiten.

Die Kinderwunsch-Zentren der Deutschschweizer Universitätsspitäler Basel , Bern und Zürich arbeiten bei der PID nicht isoliert – sie sind vernetzt und tauschen sich aus. Ihre Leiter rechnen damit, dass es März oder April wird, bis die Deutschschweizer Universitätskliniken zum ersten Mal die neue Präimplantations-Diagnostik durchführen können.