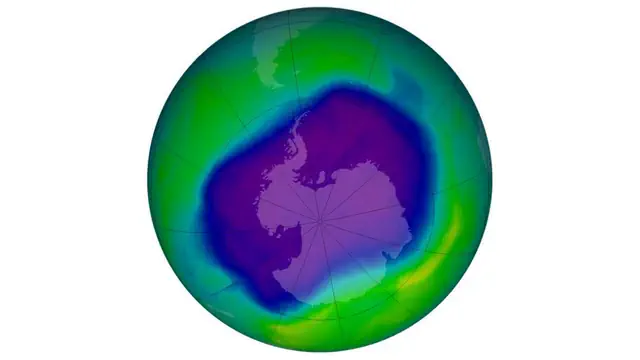

Das Ozonloch wird immer kleiner, eine gute Nachricht – fast 40 Jahre nachdem das erste Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht beschlossen wurde. SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel erläutert die wichtigsten Fragen zum Ozonloch.

Nochmal die Grundlagen: Warum entstand das Ozonloch?

Die Ozonschicht ist eine Schicht weit oben in der Atmosphäre. Sie wirkt wie ein Sonnenschutz für die Erde, sie fängt UV-Strahlung ab. Anfang der 1980er Jahre fiel auf, dass die Ozonschicht dünner wurde. Mit messbaren Folgen: Unter anderem mit mehr UV-Strahlung, die bis zur Erdoberfläche gelangte, also bis zu uns. Schon in den 1970er Jahren hatten Wissenschaftler gezeigt, dass FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe) und ähnliche Stoffe mit Ozon reagieren, daher lag nahe, dass sie in der Atmosphäre die Ozonschicht schwächen können. Später folgte der klare Nachweis, und dieser Zusammenhang wurde auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.

Das Ozonloch wird also nun kleiner: Dürfen wir das als gute Nachricht feiern?

Wie fast immer ist es ein bisschen komplexer. Das Ozonloch öffnet und schliesst sich im Lauf eines Jahres, dieses Jahr hat es sich über der Antarktis besonders früh im Jahr geöffnet, und es unterliegt ausserdem relativ grossen Schwankungen. Das sind die jüngsten Daten, die es gibt. Die Ozonschicht wird dabei noch von anderen Faktoren beeinflusst als von menschlichen Emissionen: Aschepartikel von grossen Waldbränden oder Vulkanausbrüchen zum Beispiel spielen eine Rolle. Daher ist die Entwicklung nicht einfach linear, dass die Ozonschicht immer dichter und das Ozonloch immer kleiner wird. Der Trend insgesamt ist aber laut Weltwetterorganisation (WMO) klar: Das Ozonloch schrumpft.

Wie muss man sich das vorstellen, wie «schrumpft» das Ozonloch?

Ozon bildet sich weit oben in der Stratosphäre, wenn Sonnenlicht auf Sauerstoff-Moleküle trifft. Das passiert die ganze Zeit. Wenn jetzt durch das Verbot von FCKW und anderen ozonschädlichen Stoffen dieses Ozon, das sich bildet, nicht gleich wieder zerstört wird, hat die Ozonschicht die Chance sich zu erholen. Es ist wie ein Gleichgewicht aus diesem natürlichen Prozess weit oben – zwischen Sonnenlicht und Sauerstoff – und dem, was durch den Menschen in die Atmosphäre gelangt.

Wann wird das Ozonloch geschlossen sein?

Jedes Jahr kommen neue Daten, neue Erfahrungen dazu. Das beeinflusst auch die Abschätzungen, wann die Ozonschicht wieder so dick sein wird wie vor 50 Jahren. Mal liegt diese Abschätzung bei 2070, mal schon Mitte des Jahrhunderts. In jedem Fall gilt, es dauert noch Jahrzehnte.

Heute gelten internationale Abkommen als schwierig. Warum ist das Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht so erfolgreich?

Da kommt einiges zusammen. Erstens, es waren Anfang der 1980er Jahre tatsächlich andere Zeiten: Die Debatte, auch in den Medien, lief relativ unaufgeregt, lange nicht so polarisiert und aufgeladen wie heute. Das Montreal-Protokoll war nur wenige Jahre, nachdem das Ozonloch sich zum ersten Mal deutlich gezeigt hatte, schon beschlossene Sache. Das Problem «Ozonloch» ist ausserdem eines, dass sich schnell entwickelt hat und schnell spürbare Folgen hatte. Damit war es auch leichter wissenschaftlich zu untersuchen, und die Belege waren schneller klar. Und: Das Ozonloch ist ein eher übersichtliches Problem: Es gibt die Ozonschicht, die die Erde von einem Grossteil der UV-Strahlung schützt, FCKW und ähnliche Stoffe zerstören Ozon, und mit einem Verbot dieser Stoffe kann man relativ schnell relativ viel erreichen.