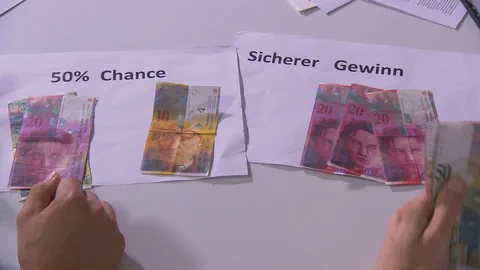

Das Risikoexperiment, das Neuroökonom Phillip Tobler im Hirnscanner durchführte, geht so: Die mehrheitlich Schweizer Probanden hatten den Auftrag, ihr Geld zu vermehren. Dabei mussten sie sich in einem einfachen Geldanlagespiel zwischen einer riskanten und einer sicheren Variante entscheiden (siehe Box). Die Versuche fanden in einem Hirnscanner statt: Neben dem individuellen Risikoverhalten zeigten sie, welche Hirnregion dabei aktiv ist.

Die Mehrheit meidet das Risiko

«Unsere bisherigen Untersuchungen haben gezeigt, dass die grosse Mehrheit sich für die sichere Variante entscheidet und das Risiko meidet», so Tobler. Ferner konnte der Zürcher Wissenschaftler zeigen, dass Frauen beim Geldanlagespiel risikoscheuer sind als Männer – und dass das Risikoverhalten individuell stark schwankt.

Untersuchungen anderer Forscher zeigten hingegen, dass Menschen bei einem drohenden Verlust mehr Risiko eingehen, um diesen Verlust zu mindern. So wie im Fall Adoboli, der 2011 weltweit Schlagzeilen machte: «Der UBS-Händler, der Milliardenverluste verursachte, ist beim Versuch, seine Verluste wieder wettzumachen, zu hohe Risiken eingegangen», erläutert Tobler.

Mehr Risiken durch Vernetzung

Zusätzlich zum Risikoverhalten Einzelner ist der Finanzbereich durch die globale Vernetzung und steigende Komplexität einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Dirk Helbing von der ETH Zürich erforscht im Projekt Future ICT die Anfälligkeit solch komplexer Systeme.

«Wir haben uns Risiken geschaffen, die schwer einschätzbar sind», sagt der gelernte Physiker, «stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn das Internet für eine Woche ausfallen würde. Wir könnten kein Geld abheben, nicht mehr einkaufen gehen. Oder wenn wir kein Google hätten.Das Chaos wäre unvorstellbar.»

Kann man auch Vertrauen messen?

Helbing plädiert für neue Lösungsansätze, wie man diese komplexen, globalen Krisen besser verstehen und antizipieren kann. Ihm schwebt eine Art gesellschaftliches Weltmodell vor – ein globales (Computer-)Hirn. «Wir verstehen die Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme nicht gut genug. Wir verstehen mehr über unser Universum als über unsere Wirtschaft», sagt er.

Als weiteres Beispiel fügt Helbing das Stichwort «Vertrauen» an. Die Wirtschaftskrise sei auch eine Vertrauenskrise, sagt er: «Das Vertrauen das dort weggeschmolzen ist, hat letztendlich Milliarden vernichtet». Jetzt müsse die Wissenschaft lernen, wie man «Vertrauen» überhaupt messen kann und wie es sich allenfalls schützen lässt.

Das Risiko-Zentrum im Gehirn

Mit der Messung von Daten zum Risikoverhalten gehen die Neuroökomen der Universität Zürich um Philip Tobler in diese Richtung. Sie haben schon herausgefunden, dass die Mehrheit der Menschen finanzielle Risiken meidet. Doch lassen sich diese Erkenntnisse auch auf andere Lebensbereiche übertragen? Sind Draufgänger an der Börse generelle risikoliebende Adrenalinjunkies?

Untersuchungen anderer Forscher haben gezeigt, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Risikoreiche Anleger sind nicht gleichzeitig «No risk no fun»-Typen. Experimente mit Hirnscanner zeigten, dass sich Risiko-Entscheidungen bei Geldanlagen im lateralen präfrontal Cortex widerspiegeln (siehe Bild).

«Wir können anhand der Hirnaktivität relativ gut vorhersagen, welche Variante die Testperson im Börsenspiel gewählt hat», so Tobler, «im seitlichen Cortex sehen wir, ob eine Person Risiko gerne hat oder nicht.»

Der Neuroökonom weist zugleich darauf hin, dass die Hirnaktivität individuell stark variieren kann. Den Forschern geht es in erster Linie darum, die Entscheidungsprozesse im Hirn besser zu verstehen, aber es wird auch schon darüber nachgedacht, ob und wie man das Risikoverhalten beeinflussen könnte, zum Beispiel durch Hirnstimulation.