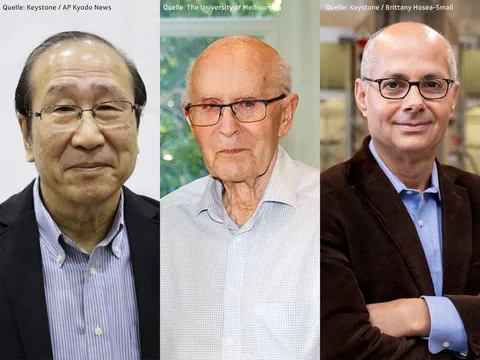

- Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an die Materialwissenschaftler Susumu Kitagawa (Japan), Richard Robson (Australien) und Omar Yaghi (USA).

- Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.

- Sie erhalten die Auszeichnung für die Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen.

Es sind ganz kleine, winzige Konstruktionen, mit denen grosse Herausforderungen angepackt werden sollen: Metallorganische Gerüste. Diese vollkommen neu erfundenen Strukturen könnten zum Beispiel CO₂ einfangen und zu einem wichtigen Werkzeug gegen die Klimakrise werden. Sie könnten der Wasserknappheit entgegentreten. Indem sie Wasser von Verunreinigungen befreien. Oder erlauben, in trockenen Gebieten Trinkwasser aus der Luft zu gewinnen.

Architektur mit Molekülen

Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus: Zuerst entsteht das Gerüst aus Balken und Streben – das Skelett des Hauses. Man kann darin schon die künftigen Räume des Hauses erahnen.

Wie in der Architektur arbeiteten die ausgezeichneten Forscher, und setzten Baustein für Baustein zusammen – nur im molekularen Massstab. Ihre «Balken» sind organische Moleküle. An den Eckpunkten werden sie durch Metallionen verbunden. So entsteht ein dreidimensionales metallorganisches Gerüst (im Englischen «metalorganic framework», kurz MOF). Ein Gerüst mit vielen, grossen Räumen.

Hotel mit riesigen Zimmern

Wie in einem Hotel können in diese molekularen Räume Gäste ein- und ausziehen. Und die Zimmer sind optimiert, genau zugeschnitten auf die «Bedürfnisse» einer bestimmten Gruppe von Gästen.

Das Treibhausgas CO₂ könnte zum Beispiel ein Gast sein – und in MOFs lässt es sich hervorragend einfangen. Denn MOFs wirken zwar winzig von aussen, sind aber riesig im Inneren. So ist in wenigen Gramm des Materials so viel Platz wie auf einem Fussballfeld.

Was so einfach klingt, war lange eine grosse Herausforderung. Diese molekularen Gerüste gezielt herzustellen und sie stabil zu halten, gelang erst den diesjährigen Nobelpreisträgern. Schnell wurde klar, die Gerüste eröffnen fast grenzenlose Möglichkeiten.

Tauscht man die Verbindungsstücke – also die «organischen Balken» – im Gerüst aus, oder auch die Eckpunkte, kann man beeinflussen, welches Gas oder welche Substanz in den Räumen gefangen wird.

Entsprechend begeistert ist Wendy Lee Queen, Chemieprofessorin der ETH Lausanne: «Es ist höchste Zeit, dass der Forschungsbereich ausgezeichnet wird. Ich glaube, dass er einen enormen Einfluss auf die Menschheit haben kann.»

Seit den grundlegenden Entdeckungen der Preisträger in den 1980er und 1990er Jahren entwickeln Labore auf der ganzen Welt massgeschneiderte MOFs. Sie sollen beispielsweise CO₂ oder die Ewigkeitschemikalien PFAS einfangen. Andere können Ethylen-Gas von reifenden Früchten aufnehmen, um sie langsamer reifen zu lassen. Der Preisträger, Omar Yaghi, entwickelt unter anderem «Wasser-Ernter». Sie sammeln selbst in trockenen Gebieten Wasser und generieren so aus der Luft Trinkwasser.

Die scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten sind aber auch eine Krux, so Wendy Lee Queen. «Das Problem ist, das beste Material auszuwählen. Idealerweise wählt man Bausteine, die reichlich verfügbar, umweltfreundlich und kostengünstig sind. Ein wichtiger Faktor ist natürlich der Preis.»

So sind heute kommerzielle Anwendungen noch in der Entwicklung. Doch die Erwartungen sind gross. Zumindest für manche Forscher. Für sie sind MOFs die Materialien des 21. Jahrhunderts.