Mit 15 klaute ich ein Buch aus der Schulbibliothek. Es war ein schmaler Band mit gesammelten Texten von Max Frisch. Der Herausgeber Uwe Johnson hatte kurze Passagen aus Frischs Werk unter Themen wie «Versuche mit Liebe», «Sterben?» oder «Nationalität: Schweiz» zusammengetragen. Als unser Deutschlehrer nachfragte, wo das fehlende Buch sei, schwieg ich.

Eigentlich wollte ich mir den Band nachkaufen, aber er war vergriffen. Um nichts in der Welt wollte ich Max Frischs «Stich-Worte» hergeben, das in mir das ausgelöst hat, was man wohl ein literarisches Erweckungserlebnis nennt: Woher kannte dieser Mann mit der Hornbrille und Pfeife auf dem Cover meine diffusen Ängste vor dem Tod, meine haltlose, jugendliche Verliebtheit? Wie konnte er meine schwer greifbare Umwelt – die Schweiz – so präzise in Worte spiegeln?

Natürlich hatte ich vor der Lektüre von Frisch schon literarische Rauschzustände erlebt, etwa mit Schiller oder Shakespeare, aber da ging es mir eher um den Rhythmus, den Klang, das Jahrhundertübergreifende. Bei Frisch fühlte ich mich – oder gar den modernen Menschen an sich – ganz erkannt, durchschaut, entlarvt.

Ich nahm Frisch persönlich, lernte durch ihn aber auch (und später über den feministischen Diskurs gleich nochmals), dass das Private auch politisch ist: «Manchmal scheint auch mir, dass jedes Buch, so es sich nicht befasst mit der Verhinderung des Krieges, mit der Schaffung einer besseren Gesellschaft sinnlos ist ... Es ist nicht die Zeit für Ich-Geschichten. Und doch vollzieht sich das menschliche Leben oder verfehlt sich am einzelnen Ich, nirgends sonst», schrieb Max Frisch in «Mein Name sei Gantenbein».

War Frisch vielleicht einfach nicht gut gealtert?

Wie jeder Teenager seine Lieblingsband wechselt, so verschwanden auch die Frisch-Lektüren aus meinem Leben, und ich entdeckte ähnliche Brillanz auch bei anderen zeitgenössischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Ab und zu begegnete ich Frischs Texten am Theater wieder und fand sie dann plötzlich überspitzt oder belehrend.

Als ich Frischs «Fragebogen» wieder hervorholte, wirkte er veraltet: «Warum müssen wir die Frauen nicht verstehen?». Und warum sollte man sich für eine Geschichte wie «Homo Faber» interessieren, in der sich der Vater in die eigene Tochter verliebt? War Frisch vielleicht einfach nicht gut gealtert?

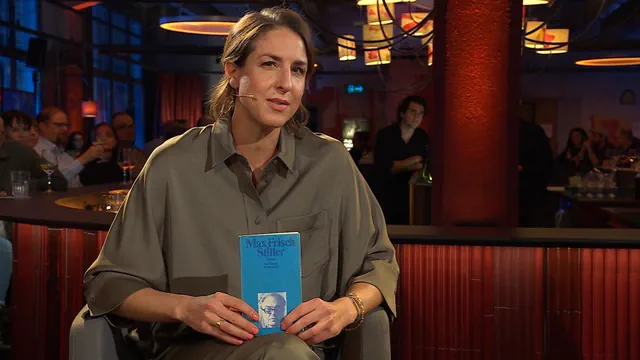

Etwas skeptisch begann ich vor einem Monat die Wiederlektüre des Romans «Stiller». Es ist die Geschichte des Bildhauers Stiller, der plötzlich verschwindet. Sechs Jahre später taucht ein Mann auf, der Stiller auf die Haaresspitze gleicht, aber behauptet, Mr. White zu heissen.

Da war es wieder, das Elektrisierende von Frischs Sprache, von seinen prägnanten Beobachtungen, seinen politisierten Figuren. Frappierend aktuell an diesem Roman ist das Männlichkeitsbild, dem die Figur Stiller hinterhereifert: Er hat den Wunsch ganz ein anderer zu sein: männlicher, skrupelloser und erfolgreicher bei den Frauen. Ein traditionelles Männerbild, an dem er zerbricht.

Frappierend aktuell an diesem Roman ist das Männlichkeitsbild, dem die Figur Stiller hinterhereifert

Ebenso wird die offene Ehe zwischen den Figuren ausgehandelt. Nicht zuletzt zeichnet Frisch ein Bild der Schweiz, das direkt aus einem Kommentar zu den heutigen Nachrichten kommen könnte: «(Die Schweizer) können sich wohl vorstellen, dass Frankreich oder Grossbritannien einmal untergehen; aber nicht die Schweiz.» Auch 70 Jahre nach Erscheinen eine absolute Leseempfehlung!