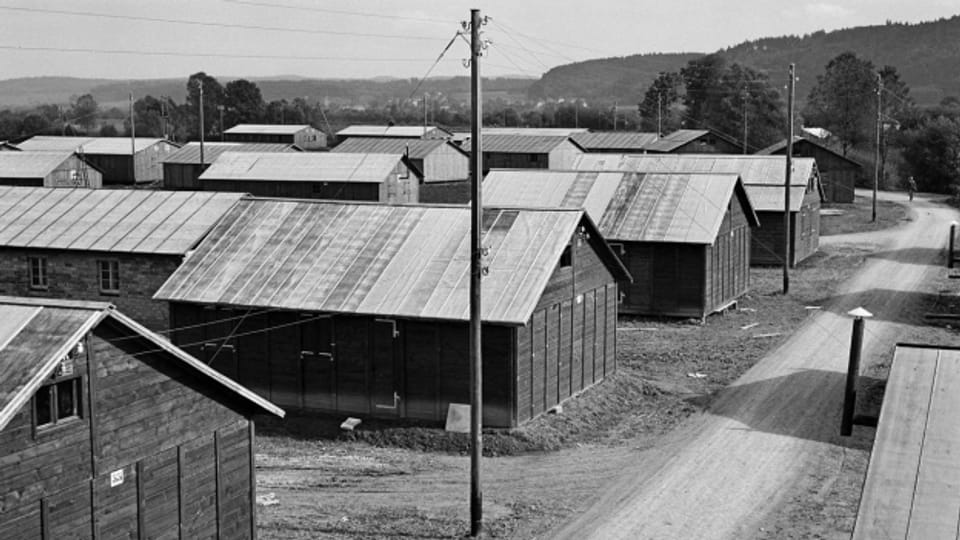

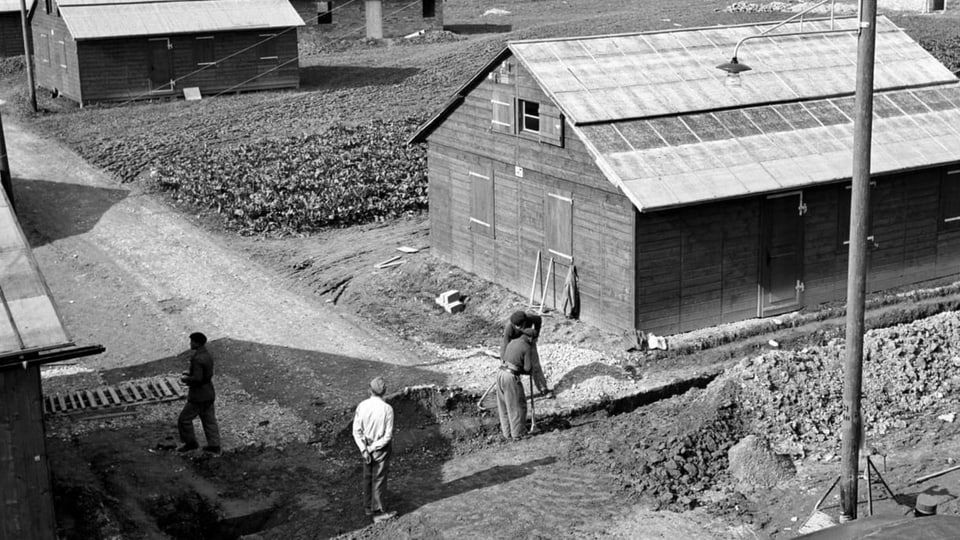

Ein Schuppen mit rissiger Fassade, verfallenem Dach und bröckelndem Kamin ist übriggeblieben. Das frühere Waschhaus auf einem Feld in Büren an der Aare ist der letzte noch sichtbare Zeuge des ehemaligen Interniertenlagers. Wo heute eine grüne, frisch gemähte Wiese ist, standen während des 2. Weltkriegs über 120 Gebäude. Aus dem Boden gestampft innert wenigen Monaten, wurden hier zwischen 1940 und 1942 polnische Soldaten untergebracht und bewacht.

Wie ein Magnet ziehe ihn dieser Ort an, sagt Witold Konkol: «Bei jeder Velotour Richtung Seeland mache ich hier Halt.» Zusammen mit Stefan Paradowksi läuft er um das Waschhaus. «Dieses Gebäude steht für das, was unseren Vätern während des Krieges in der Schweiz widerfahren ist», so Paradowski. Die Väter der beiden Männer gehörten zu jenen 12'000 polnischen Soldaten, die 1940 in der Schweiz interniert wurden.

Erfolgloser Kampf

Die polnischen Soldaten wurden damals auf mehrere Lager und in der ganzen Schweiz verteilt. Es ist darum unklar, ob die Väter von Witold Konkol und Stefan Paradowski tatsächlich in Büren an der Aare interniert wurden. Trotzdem ist es den beiden Pensionären eine Herzensangelegenheit, den baufälligen Schopf auf dem Feld an der Aare vor dem Verfall zu retten: «Nur so bleibt die Geschichte greifbar und die Erinnerung lebendig.»

Zusammen mit anderen Nachfahren polnischer Soldaten setzen sie sich für den Erhalt ein, möchten den Schopf sanieren und im besten Fall einen Gedenkort daraus machen. Ein Vorhaben, dass auch der örtliche Heimatverein, die Gemeinde und der Kanton Bern unterstützen. Das kantonale Amt für Landwirtschaft und Natur versuchte gar, das Land, auf dem der Schopf steht, zu kaufen. Bisher aber ohne Erfolg. Die Besitzerfamilie sperre sich gegen einen Dialog, sagen Witold Konkol und Stefan Paradowski.

Max Müllers Familie gehört das Land. «Während fünfzig Jahren hat sich niemand für den Schuppen interssiert, und nun ist plötzlich das Interesse da», sagt er. Der Boden sei verpachtet, sagt er, und solange der Schopf stehe, werde er als Scheune genutzt, so Max Müller.

«Gedenksteine sind ausreichend»

Er habe zwar Verständnis dafür, dass der Schuppen für die Nachkommen der polnischen Soldaten wichtig sei, aber auch seine Familie seit stark mit dem Land verbunden: «Mein Grossvater musste damals während des Krieges das Land hergeben, nach dem Krieg hat mein Vater das Land bewirtschaftet. Und ich, ich bin hier aufgewachsen.»

Max Müller verweist auf die grossen Steine des Denkmals, die wenige Schritte vom baufälligen Schuppen stehen. «Meine Familie hat bereits dafür Land hergegeben.» Vor zwanzig Jahren wurden die Steine aufgestellt und mit Erinnerungs- und Informationstafeln versehen. Seither dienen sie als Denkmal. «Das reicht, um sich ein gutes Bild der damaligen Situation zu machen», sagt Max Müller.

Für Witold Konkol und Stefan Paradowski sind die Gedenksteine nicht genug. Sie wollen mehr, wollen, dass die Geschichte ihrer Väter und der 12'000 internierten polnischen Soldaten weiterhin sichtbar bleibt: «Wir kämpfen weiter für den Schopf und gegen das Vergessen.»