-

Bild 1 von 6. Von wegen trist: Ihre frühe Kindheit in einem Bautzner Neubaugebiet hat Jenny Seiring als sehr schön in Erinnerung. «Es war Immer jemand zum Spielen da und auch sonst war da jede Menge Leben.». Bildquelle: Jenny Seiring.

-

Bild 2 von 6. Der kleine Baum täuscht. Weihnachten wurde bei uns gross gefeiert. Es gab immer eine! Süssigkeit aus dem Intershop auf dem Gabentisch. Ein Überraschungsei für mich und eines für meinen Bruder. Dieses wurde vorsichtig mit dem Messer in der Mitte auseinander geschnitten und zerging langsam Stück für Stück auf der Zunge. Wir haben es genossen. Bildquelle: Jenny Seiring.

-

Bild 3 von 6. Das ist heute nicht anders als damals. Schlafanzug und Sonnenbrille – meinen Eltern hat's gefallen. Und mir sowieso. Bildquelle: Jenny Seiring.

-

Bild 4 von 6. Generell bin ich ein fröhlicher und optimistisch in die Zukunft blickender Mensch. Bildquelle: Jenny Seiring.

-

Bild 5 von 6. In Richterswil bin ich endgültig angekommen. Von hier eines Tages wegzuziehen kann ich mir sehr schwer vorstellen – auch wenn man heute natürlich nicht weiss, was da in Zukunft noch alles auf einen Zukommen mag. Bildquelle: Jenny Seiring.

-

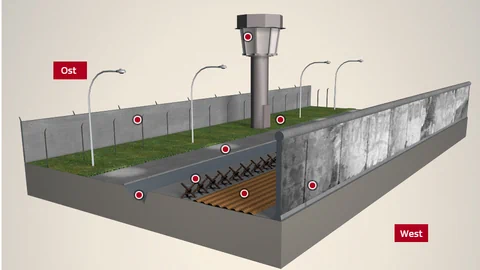

Bild 6 von 6. Bautzen war einst eine blühende Handelsstadt. Nach der Wende verlor die Stadt in der Oberlausitz ein Viertel seiner Einwohner. Wer gut ausgebildet und mobil ist, der versucht sein Glück in der Fremde – und findet es vielleicht, so wie Jenny Seiring in der Schweiz. Bildquelle: SRF.

«Super, ich kann schon bald wieder meine Oma, meine Cousine und den Rest der Familie sehen», das war so ziemlich das erste, was mir damals durch den Kopf ging, als die Mauer fiel. Denn erst wenige Wochen zuvor waren meine Eltern, mein Bruder und ich offiziell aus der DDR ausgereist.

Fünf Jahre hatten wir darauf warten müssen. Sechs weitere wären eigentlich dazugekommen, bevor wir wieder in die DDR zu Besuchszwecken hätten einreisen dürfen – das war die offizielle Frist. Doch von einem Tag auf den anderen war das nur noch Makulatur.

Rückkehr in die DDR war keine Option

Obwohl ich damals erst zehn Jahre alt war, kann ich mich noch sehr gut an den Tag erinnern. Wir hatten gerade unsere erste richtige Wohnung in Celle bei Hannover bezogen und schliefen noch auf Luftmatratzen. Dass die Mauer gefallen war, erfuhren wir aus den Nachrichten. Damals «hingen» wir quasi den ganzen Tag vorm Fernseher, um bloss keine Neuigkeit zu verpassen.

Zurückzugehen war für meine Eltern aber keine Option, auch wenn der Start im westdeutschen Niedersachsen nicht einfach war. Aber Mama und Papa gelang es sehr gut, alle Sorgen und Ängste, die sie sicher auch hatten, von mir fernzuhalten.

Gefälschte Zeugnisse und eine Festnahme

Ich glaube, der Hauptantrieb, einen Ausreiseantrag zu stellen, war von meinem Vater ausgegangen. Er war Anfang der 80er aus der SED ausgetreten war. Ab diesem Zeitpunkt blieb ihm beruflich vieles verwehrt. Meine Eltern wollten aber noch etwas aus ihrem Leben machen. Dabei ging es ihnen nicht nur um Reisefreiheit, sondern vor allem um persönliche Freiheit. Sie wollten ihr Leben nach ihren persönlichen Interessen gestalten können.

Nachdem sie dann den Ausreiseantrag gestellt hatten, waren sie diversen Repressalien ausgesetzt. Sie wurden im Betrieb bespitzelt. Auf dem Weg zu einem geheimen Treffen von Ausreisewilligen wurde mein Vater festgenommen und ihm angedroht, dass seine Kinder aus der Familie genommen würden.

Später wurden meinem Bruder die Schulzeugnisse gefälscht, damit er nicht zum Abitur zugelassen werden konnte. Dabei war er eigentlich ein sehr guter Schüler. Und es gab noch viele weitere hässliche Ereignisse. Aber das würde den Rahmen sprengen.

Schweizer hören zu und fragen nach

Dass ich heute in der Schweiz lebe, ist eigentlich eher Zufall. Nach meiner Ausbildung zur Hebamme wollte ich einfach mal raus aus Deutschland – ein bisschen Abenteuer erleben. Es war ein Sprung ins kalte Wasser, dass sich rückblickend als ziemlich warm entpuppte.

Selbst nach 12 Jahren in der Schweiz habe ich immer noch das Gefühl, etwas Besonderes erleben zu dürfen. Ich liebe die imposante Natur und die wunderschön erhaltenen und gepflegten Altstädte. Ich finde das Tempolimit super, mag das Brot beim Bäcker, der noch selbst backt, und den Käse von der Theke in einem kleinen Laden, der viele Produkte aus der Region anbietet.

Zudem mag ich die aktive Art des Zuhörens und des Nachfragens, die vielen Schweizern zu Eigen ist. Vor allem Ältere finden es spannend, wenn ich oder noch mehr mein älterer Bruder – der im Übrigen auch in der Schweiz, sogar im selben Ort wie ich lebt – aus DDR- und Ausreisezeiten erzählen.

In manchen Momenten fehlen die Freunde schon

Klar gibt es auch hierzulande Dinge, die ich weniger gut finde. Als Mutter und Hebamme gefällt mir zum Beispiel ganz und gar nicht, dass schwangere Frauen bis zum Geburtstermin arbeiten müssen und nach 3 Monaten der Mutterschutz vorbei ist. Vaterschutz gibt es erst gar nicht. Da sind andere Länder wesentlich familienfreundlicher.

Auch wünschte ich mir zuweilen ein bisschen mehr Temperament von den Schweizern. In Bus und Bahn fehlen mir manchmal lautes Lachen und Geplapper von anderen. Oft ist es da so leise und verhalten. Aber letztlich sind das wohl nur Kleinigkeiten.

Mit Ostdeutschen empfinde ich eine tiefe Verbundenheit

Zuweilen vermisse ich schon die Nähe zu meiner Familie und den Freunden – die fehlt mir in manchen Momenten. Aber deshalb zurückzugehen in die alte Heimat, das kommt für mich nicht in Frage.

Mit dem Ostdeutsch sein ist das für mich keine so einfache Sache. Da ich sowohl im Osten als auch im Westen aufgewachsen bin, identifiziere ich mich weder mit dem einen noch dem anderen besonders.

Allerdings, wenn ich einen Ossi treffe, empfinde ich eine besondere Verbundenheit. Man teilt etwas, was mit anderen nicht teilen kann, weil es nicht Teil ihres Lebens war.

Überhaupt, wenn man den Erzählungen in meiner Familie glaubt, dann war der Zusammenhalt im Osten damals schon stärker als heute.

Mag sein, dass dieser Zusammenhalt auch heute noch unbewusst bei vielen im Herzen mitschwingt – vielleicht mehr im Herzen als im Kopf.