Die deutschen Autobauer stehen in der Kritik. Sie sollen sich bei Technik, Kosten und Zulieferern abgesprochen haben, so der «Spiegel». Nach einer ausserordentlichen Aufsichtsratssitzung teilte VW am Mittwoch mit, dass der Austausch zwischen Konzernen zu technischen Fragen «weltweit üblich» sei. Der Kunde könne davon profitieren.

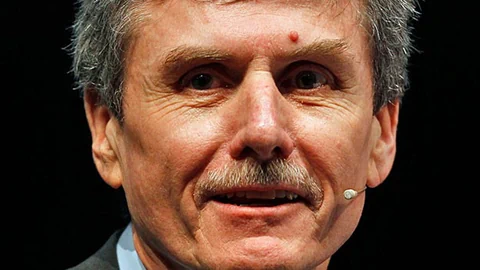

Für Ferdinand Dudenhöffer, Professor für Marketing und Unternehmensführung an der Universität Duisburg-Essen, ist klar: «Das ist eine Ausrede von VW.» Es gebe durchaus Absprachen, die sinnvoll für die Kunden seien. «Diese werden dann aber freiwillig beim Kartellamt gemeldet.»

«Es fehlen klare Kontrollmechanismen»

Denn Wettbewerbsbeobachtung sowie der Austausch der Autobauern etwa bei Konferenzen sei durchaus erlaubt und erwünscht, so Dudenhöffer. Ein Redeverbot nicht sinnvoll. «Um definieren zu können, ab wann Verabredungen illegal werden, muss man die Wettbewerbsgesetze beachten und von grossen Autobauern kann man verlangen, dass sie diese kennen.»

Um ein Unternehmen juristisch belangen zu können braucht es nun feste Beweise und Zeugen.

Nach Dudenhöffer geht es beim aktuellen Skandal dann auch eher darum, «die Umwelt auszutricksen». Die Grenzen zwischen legalen Absprachen und illegalen Kartellen sei zwar auch hier fliessend. «Um ein Unternehmen juristisch belangen zu können, braucht es nun feste Beweise und Zeugen.» Und vor allem Behörden, die so einen Fall schnell und klar untersuchen.

«Daimler hat bereits vor drei Jahren Selbstanzeigen bei der europäischen Kartellbehörde in Brüssel eingereicht. Aber es ist nichts passiert.» Für Dudenhöffer ein Zeichen dafür, dass die EU-Behörden schlecht arbeiten. «Es fehlen klare Kontrollmechanismen», ist er überzeugt.

Fortschritt auf keinen Fall verhindern

Die Autobauer für alles verantwortlich zu machen, sei deshalb falsch. «Die Vorgaben der Politik sind zu löchrig.» Die deutsche Autoindustrie zerfleischt sich selbst – unterstützt von der deutschen Politik, in dem sie Technologien schützt und fördert, von welchen sich andere Staaten bereits verabschiedet hätten, sagt Dudenhöffer.

In den USA könnte es jetzt auch rechtlichen Ärger geben

Auch für Philipp Zurkinden, Professor für Kartellrecht, ist klar, dass durch das Kartellrecht Innovation und Fortschritt keinesfalls verhindert werden sollen. Entsprechend seien Zusammenarbeitsformen in Forschung und Entwicklung grundsätzlich erlaubt, wenn neue oder verbesserte Waren schneller auf dem Markt eingeführt werden können oder die Preise gesenkt würden.

Ergebnisse weitergeben

Die Grenze wo der erlaubte Austausch aufhört und die unerlaubte Absprache beginnt, ist in der Praxis aber auch für Zurkinden schwer zu ziehen. «Im Moment, wo beispielsweise die erwähnten Forschungs- und Entwicklungsergebnisse aufgrund einer Zusammenarbeit nicht ebenso effizient an die Verbraucher weitergegeben werden, dürfte dies nicht mehr im Einklang mit dem Wettbewerbsrecht stehen.»

So beispielsweise, wenn die Verwertung und Vermarktung ebenfalls gemeinsam erfolgt, so dass die oben erwähnten Vorteile nicht mehr erzielt werden. «Gemeinsame Bestimmung der Preise, eine Mengen-, Kunden- oder Gebietsaufteilung bei der Vermarktung oder gemeinsame Bestimmung des Markteintrittszeitpunkts ohne Effizienzgründe sind problematisch», so der Kartell-Experte.

Ob und wie die deutschen Autobauer gegen das Kartellrecht verstossen haben, wird nun von der EU-Kommission und dem deutschen Bundeskartellamt überprüft.