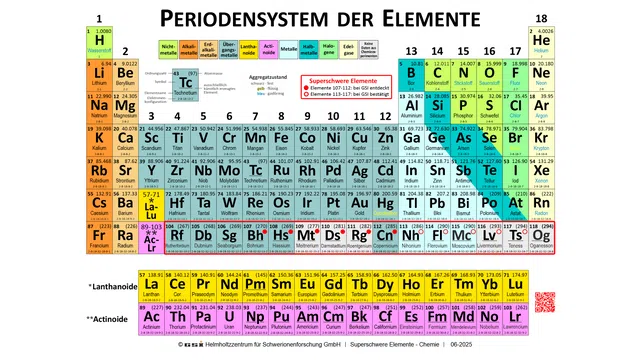

In Zukunft wird es im Chemieunterricht vielleicht noch etwas mehr zu lernen geben, denn das Periodensystem der Elemente ist noch nicht zu Ende geschrieben. In den letzten Jahrzehnten wurden immer wieder unbekannte Elemente entdeckt.

Es geht aber langsam voran, in den letzten gut 50 Jahren wurden nur 15 neue Elemente entdeckt. Diese existieren nur im Labor und nur für ganz kurze Zeit. Sie sind flüchtig wie der Wind, denn ihre Grösse macht, dass sie kaum existieren können. Sobald sie hergestellt sind, zerfallen sie wieder – im Extremfall sogar in Sekundenbruchteilen.

Die Superheavies

Diese Elemente sitzen am Ende des Periodensystems, das nach Grösse und Gewicht geordnet ist. Im Vergleich zu anderen Atomen sind diese neuen Elemente darum die dicken, fetten Brummer, die «Superheavies», wie die Forschenden sie nennen.

Und es ist gerade ihre Grösse und ihr Gewicht, die sie zu Sonderlingen im Periodensystem machen. Die Superheavies haben Eigenschaften, die nicht den gängigen Modellen entsprechen, sie sind ziemlich unberechenbar. Das macht sie für die Forschung wiederum sehr interessant.

Es gibt darum seit Jahrzehnten eine Jagd nach immer noch schwereren Elementen. Mit riesigen technischen Aufbauten und grossen Teilchenbeschleunigern schiessen die Forschenden kleinere Atome aufeinander, in der Hoffnung, dass zwei von ihnen miteinander verschmelzen und zu einem Superheavy werden. Und ganz selten klappt das auch tatsächlich.

-

Bild 1 von 4. Im «Cave X8» am GSI Helmholtzzentrum in Darmstadt, zeigt Forscher Christoph Düllmann das Rohr wo Calcium-Atome mit hoher Geschwindigkeit durchfliegen um anschliessend mit anderen Atomen zu verschmelzen. So wird das superschwere Element 114 hergestellt. Bildquelle: SRF.

-

Bild 2 von 4. Viele Kabel und Messgeräte, hinter dem «Separator», der Element 114 dann abtrennt. 114 existiert nur wenige Sekunden, darum muss alles automatisiert und rasch gemessen werden. Bildquelle: SRF.

-

Bild 3 von 4. Einige der Messgeräte am Ende eines Strahlrohrs des grossen Linearbeschleunigers am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt. Viel Technik und Beton zur Abschirmung der Strahlung ist nötig für diese Experimente. Bildquelle: SRF.

-

Bild 4 von 4. Blick ins Innere des Linearbeschleunigers UNILAC am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt. Zu sehen sind die einzelnen Beschleunigungselemente, welche schwere Ionen auf bis zu 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen können. Bildquelle: G. Otto, GSI/FAIR.

Für eine ganz kurze Zeit existieren in diesen Experimenten also Atome, die es so noch kaum je gegeben hat auf der Erde – oder noch gar nie. Die Grenzen des Wissens und technischen Könnens werden damit verschoben – träumen erlaubt.

Was könnte man allenfalls anfangen mit einem neuen, unbekannten Element? Vielleicht finden sich ja noch stabilere Atome, die länger als ein paar Sekunden existieren, die gesuchte «Insel der Stabilität» nennen das die Wissenschaftler. Vielleicht ermöglicht ein solches Element einmal bahnbrechende Halbleitertechnologien, Anwendungen in der Medizin oder vielleicht eine Lösung für unseren Energiehunger?

Es ist Grundlagenforschung

Realistischerweise muss man sagen: alles völlig ungewiss, alles völlig offen. «Es ist ganz klar Grundlagenforschung – und wir erhoffen uns in erster Linie Wissen», sagt Christoph Düllmann, der in Mainz und Darmstadt an Superheavies forscht. Wie bei aller Grundlagenforschung gilt: Vielleicht wird einmal etwas ganz Konkretes daraus, ein Produkt, das zum Beispiel in jedem Haushalt steht. Vielleicht wird aber auch gar nie etwas daraus. Es ist letztlich eine Wette mit ungewissem Ausgang, mit dem Potenzial für grossen gesellschaftlichen Gewinn – oder einfach einem Stück mehr Wissen.

Sollte also der Durchbruch ausbleiben, was durchaus möglich ist, werden künftige Schülerinnen und Schüler wohl nicht lernen müssen, was Nihonium, Tenness oder Oganesson bedeutet, dass das alles Namen sind für chemische Elemente.