«Ich dachte: Lasst mich doch einfach in Ruhe, mir ist wohl hier!» Der 43-jährige Markus Schwab erinnert sich an eine Nahtoderfahrung vor fünf Jahren. Sein Herz stand damals praktisch still. Er war bewusstlos.

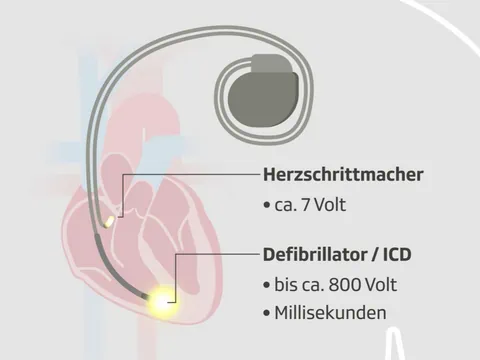

Dann schritt der implantierte «Schutzengel» ein: Zwei starke Schocks aus dem Defibrillator holten seinen Herzschlag zurück – nicht zum ersten Mal. Ohne das Gerät würde er heute nicht mehr leben.

Familienvater Markus Schwab hat genetisch bedingte Herzprobleme, die seinen Herzrhythmus stark beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall gerät sein Herz komplett aus dem Takt und zuckt nur noch hilflos – ein solches Kammerflimmern führt bei ihm ohne sofortige Gegenmassnahmen zum Herzstillstand.

Gehackte Herzimplantate im «Tatort»

«Kammerflimmern» – das ist auch der Titel des neusten Schweizer «Tatort». In diesem Cyberdrama sterben 56 Menschen an den Folgen eines Hackerangriffs. Software-Manipulationen eines frustrierten IT-Mitarbeiters führen dazu, dass das Defibrillatormodell einer fiktiven Schweizer Firma plötzlich tödliche Elektroschocks abgibt – obwohl der Hacker gar nicht so weit gehen wollte.

Kein Wunder, fühlen sich Evelyne und Markus Schwab vom Krimi persönlich angesprochen, schliesslich wäre der Familienvater im Film ein potenzielles Opfer gewesen. «Trotzdem bin ich überzeugt, dass die Geräte sicher sind – ich hoffe es wenigstens», sagt seine Frau Evelyne.

Weltweit kein echter Hack bekannt

Besorgnis löst der neue Schweizer «Tatort» bei Kardiologen aus, etwa bei Andreas Häberlin-Reinau, Herzimplantat-Spezialist am Berner Inselspital. Er fürchtet, dass das Cyberdrama Patientinnen und Patienten verunsichern könnte. Darum betont der Arzt das Allerwichtigste: «Bis heute gibt es weltweit keinen einzigen Patientenbericht zu einem derartigen Vorfall.»

Was im ‹Tatort› gezeigt wird, das hat es noch nie gegeben.

Und er ergänzt, dass die Defibrillator-Implantate im Gegenteil jedes Jahr alleine in der Schweiz über hundert Menschenleben retten.

Herzimplantate sind Computer

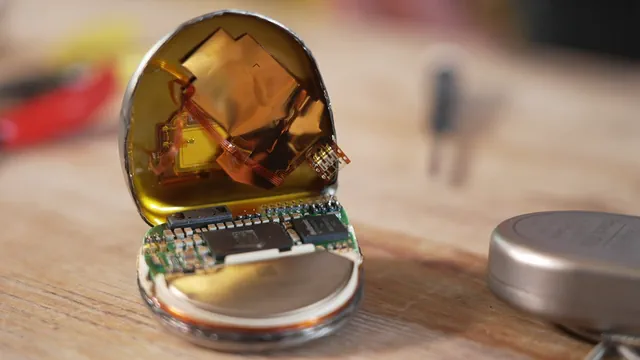

Kürzlich öffnete Markus Schwab eines seiner ausgetauschten ICD-Implantate. Aus Neugierde, um sich einmal das Innenleben des Geräts anzuschauen.

Die Bestandteile, die er vorfand, liessen nur einen Schluss zu: «Mein Implantat ist ein Computer.» Daran schliesst sich der Gedankengang an: Computer bedeutet Software – und eine Software ist im Grunde manipulierbar.

Jede Software ist manipulierbar

Der Zürcher IT-Spezialist Marc Ruef sucht von Berufs wegen nach Sicherheitslücken in Geräten und IT-Systemen, auch im Gesundheitssektor. Herzimplantate wären seiner Ansicht nach tatsächlich zu hacken – zumindest rein technisch-theoretisch betrachtet: «Es ist natürlich durchaus möglich, dass ein Insider die Firmware eines Geräts manipuliert.»

Momentan sehe ich keine Angriffstechniken, die in einem echten Szenario wirklich anwendbar wären.

In der Vergangenheit wurden Angriffe auf Herzimplantate sogar schon experimentell simuliert. Ob aber Cyberattacken auf Herzimplantate realistisch sind, eine echte Option für Hackerinnen und Hacker, eine reale Gefahr für Menschen mit Herzimplantat?

Da gibt IT-Experte Marc Ruef ganz deutlich Entwarnung: «Momentan sehe ich keine Angriffstechniken, die in einem realen, echten Szenario wirklich anwendbar wären.» Ein solcher Hack wäre äusserst anspruchsvoll und voller grosser Hürden – also wenig attraktiv für Angreifer.

Gesundheitswesen im Visier der Hacker

Tatsache ist hingegen: Das Schweizer Gesundheitswesen ist inzwischen eine gängige Zielscheibe für Hackerangriffe. In den letzten Jahren wurden Spitäler, Grundversorger oder auch Pflegeheime Opfer von Cyberattacken. Dabei standen Systemblockaden und Datendiebstahl mit Erpressung im Vordergrund.

Hacker suchen Tag und Nacht Sicherheitslücken.

«Es ist nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft auch vernetzte Medizingeräte zum Thema werden, zum Beispiel Spritzenpumpen oder Röntgengeräte», sagt Dieter Egger, Leiter der Medizintechnik der Insel Gruppe AG. Denn auch diese Geräte liefern sensible Informationen über Patientinnen und Patienten und haben überdies medizinische Aufgaben.

Derzeit sind Attacken auf Spital-Informationssysteme die Regel – und ein Dauerthema: «Hacker suchen Tag und Nacht Sicherheitslücken», bestätigt Urs Meier, Leiter des IT-Risikomanagements der Insel Gruppe AG.

Hauptrisiko: mechanische Schäden

Zurück zu den Herzimplantaten, die bislang noch nie zur Hacker-Zielscheibe geworden sind: In der Schweiz werden pro Jahr 1200 Defibrillator-Implantate (ICDs) und 6500 Herzschrittmacher erstmalig eingesetzt. Das grösste Risiko bei den Geräten sind laut Kardiologe Häberlin-Reinau mechanische Schäden, zum Beispiel gebrochene Elektrodenkabel.

Solche Defekte machen Wechseloperationen nötig. Die sind nicht harmlos, etwa wenn Elektroden mit dem Gewebe verwachsen sind. Markus Schwab hat schon mehrmals Bestandteile seines Implantats austauschen müssen.

Die Eingriffe erfolgten routinemässig für Batteriewechsel, aber auch wegen Schäden am Material. Und auch Markus Schwab betont: «Solche Defekte am Implantat machen mir viel mehr Angst als irgendein Hacker.»

IT-Sicherheitsexperte Marc Ruef bestätigt als Fazit: «Menschen mit Herzimplantaten sollten sich keine Sorgen wegen Cyberattacken machen.» Und Kardiologe Andreas Häberlin-Reinau lässt alle verunsicherten Patientinnen und Patienten wissen, dass Herzimplantate bewährt und sicher seien: «Was im ‹Tatort› gezeigt wird, das hat es noch nie gegeben.» Der Arzt ist überzeugt, dass es das so auch in Zukunft nicht geben wird.

Ein Hack auf Herzimplantate, wie im «Tatort» gezeigt, ist also unrealistisch. Da sind sich alle kontaktierten Fachpersonen einig: IT-Fachleute, Herzspezialisten und Vertreter der Medizintechnikbranche nennen dafür viele verschiedene Gründe.

Markus Schwabs älterer Bruder verstarb mit 17 Jahren – er hatte denselben angeborenen Herzfehler wie er selbst. Nach dieser Tragödie, noch im selben Jahr, bekam Markus sein erstes Defibrillator-Implantat. «Das Gerät hätte wahrscheinlich auch meinen älteren Bruder gerettet.» Der Gedanke begleitet Markus Schwab seit seiner Jugend.

Das grösste Risiko für den 43-Jährigen ist sein krankes Herz. Dass ihm ein Hack gefährlich wird, glaubt er nicht. Er vertraut dem Implantat und seinem Arzt – und sagt nochmals: «Ich bin abhängig von diesem Gerät. Ohne das Implantat wäre ich nicht mehr am Leben.»