Die grösste Gefahr für die Cybersicherheit sitzt nicht im Computer, sondern davor: der Mensch. Kriminelle haben längst erkannt, dass technische Schutzmassnahmen oft zweitrangig sind. Viel einfacher ist es, uns dazu zu bringen, freiwillig sensible Daten preiszugeben, Geld zu überweisen oder unbedacht Links anzuklicken. Das tun sie durch gezielte Manipulation - sogenanntes «Social Engineering».

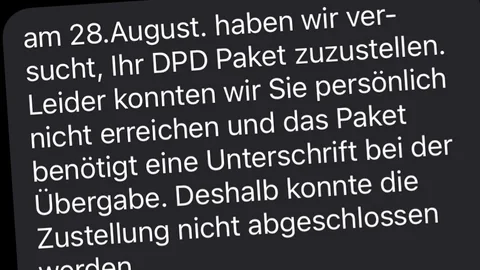

Ein Beispiel dafür sind die derzeit verbreiteten gefälschten SMS, die angeblich von Paketdiensten stammen. Sie behaupten, ein Paket könne nur noch wenige Tage gelagert werden, und fordern dazu auf, sofort einen Link anzuklicken, um die Zustellung zu sichern. Wir erschrecken und handeln vorschnell – auf diesen Reflex setzen die Betrüger. Hinter dem Link verstecken sich Schadsoftware oder täuschend echt aussehende Fake-Webseiten, die sensible Informationen abgreifen.

Respekt und Hilfsbereitschaft werden ausgenutzt

Der Erfolg solcher Methoden basiert auf tief verankerten psychologischen Mechanismen. Der amerikanische Sozialpsychologe Robert Cialdini identifizierte sechs Prinzipien der Beeinflussung, die unser Verhalten prägen und die Betrüger gezielt ausnutzen: Autorität, Knappheit, Gegenseitigkeit, Hilfsbereitschaft, soziale Bewährtheit und Sympathie.

- Der Respekt vor Autorität lässt uns bekannten Unternehmen oder Institutionen fast automatisch vertrauen. Deshalb geben sich Betrüger gern als Polizei oder Chef aus.

- Das Prinzip der Knappheit spielt mit unserer Angst, etwas zu verpassen: Ein Countdown oder ein exklusives Angebot setzen uns unter Druck und lassen uns vorschnell handeln.

- Auch das Prinzip der Gegenseitigkeit wird instrumentalisiert. Schon eine kleine Aufmerksamkeit – ein vermeintlicher Gutschein im Attachment einer E-Mail – gibt uns das Gefühl, dem Absender gegenüber in der Pflicht zu stehen.

- Unsere Hilfsbereitschaft nutzen Kriminelle, indem sie zunächst um einen kleinen Gefallen bitten und ihre Forderungen schrittweise steigern – bis wir am Ende sensible Informationen preisgeben.

- Das Prinzip der sozialen Bewährtheit baut auf Gruppendruck: Wenn wir glauben, alle anderen hätten das auch getan, klicken wir eher auf verdächtige Links oder ändern Passwörter auf Fake-Seiten.

- Und schliesslich spielt auch Sympathie eine Rolle: Wir helfen eher Menschen, die uns sympathisch erscheinen, was Betrüger gern ausnutzen.

Nicht schämen, sondern melden

Doch nicht nur Kriminelle bedienen sich solcher Mechanismen. Auch legale Webseiten nutzen immer häufiger manipulative Tricks, bekannt als «Dark Pattern Design». Online-Shops setzen etwa Countdown-Timer ein, um Kaufentscheidungen zu beschleunigen. Besonders verbreitet sind auch Abo-Fallen: Ein Abschluss ist mit einem Klick erledigt, während die Kündigung über mehrere verschachtelte Menüs führt.

Was also tun? Expertinnen und Experten raten, grundsätzlich skeptisch zu bleiben: Keine Links öffnen, die man nicht selbst angefordert hat, und sensible Daten nur auf eindeutig verifizierten Seiten eingeben. Wenn etwas zu dringend klingt oder zu gut, um wahr zu sein, lohnt sich ein zweiter Blick.

Und wer doch einmal hereinfällt, sollte sich nicht schämen, sondern den Vorfall schnellstmöglich melden – etwa beim Bundesamt für Cybersicherheit, bei der e-Police oder der kantonalen Polizei.