In den letzten Jahren schossen Rechenzentren wie Pilze aus dem Boden. Ein Ende des Booms ist nicht abzusehen, weil unser Hunger nach Daten und Rechenleistung immer grösser wird.

Was ist ein Rechenzentrum überhaupt?

Ein Rechenzentrum ist eine vor Zutritt besonders geschützte Halle, in der Kunden einen Platz mieten können, um ihre Rechner hineinzustellen. Der Betreiber eines Rechenzentrums hat keinen Zugriff auf die Daten, er kümmert sich um die Sicherheit, die Kühlung der Computer und die konstante Stromversorgung. Ansonsten liegt die Verantwortung für den Betrieb beim Kunden. In grossen Rechenzentren wie dem «ZH5» geben sich fast alle virtuell die Klinke in die Hand, die Rang und Namen haben: Cloud-Betreiber, Banken, Zahlungsdienstleister, Streamingdienste wie Spotify und Netflix, aber auch grosse Firmen wie Stadler Rail. Ein Rechenzentrum ist das physisch gewordene Internet, wo sich Kunden auch untereinander und mit einem «Carrier» (Telekomanbieter) verbinden können. Dadurch haben sie die Garantie, dass sie immer die direkte und schnellste Verbindung haben, beispielsweise zu einer Tochterfirma in China.

Wieso hat die Schweiz eine der höchsten Dichten an Rechenzentren in Europa?

Die Schweiz ist als Standort für ein Rechenzentrum attraktiv, weil das Land als politisch stabil gilt und sicher bezüglich Naturereignissen wie Erdbeben oder Überschwemmungen. Die Schweiz ist sehr gut vernetzt mit Glasfaserkabeln, hat eine sichere Stromversorgung und einen relativ starken Datenschutz.

Wieso stehen Rechenzentren oft dort, wo die Landpreise hoch sind?

Auffällig viele Rechenzentren stehen in Ballungsgebieten. In Zürich etwa sind es rund 40. Ein Grund ist die Nähe zur Finanzindustrie, die auf schnelle und zuverlässige Transaktionen angewiesen ist. Zudem sind Regionen wie Zürich, Bern, Luzern oder Genf gut ausgestattet mit vielen, schnellen Glasfaserleitungen und haben ein besonders redundantes Stromnetz.

Was unternehmen Rechenzentren gegen den immensen Strombedarf?

Fast die ganze Energie, die Computer in einem Rechenzentrum verbrauchen, verwandelt sich in Wärme. Sie zu reduzieren, ist ein Ziel der Chip-Entwickler. Ein Ansatz sind photonische Chips, mit denen in Zukunft massive Effizienzgewinne möglich sein könnten. Die Rechenzentren müssen die Wärme der Computer abführen. Diese Kühlung benötigt viel Strom. Hier gibt es Sparpotential durch sogenannte «Warmgänge» in den Hallen. Sie sammeln die heisse Luft, die die Ventilatoren aus den Computern herausblasen und sorgen so für eine saubere Trennung von warmer und kalter Luft. Das steigert die Effizienz der Kühlung. Im Kanton Zürich müssen Rechenzentren ihre Abwärme zur Verfügung stellen, etwa zum Beheizen eines Hallenbades oder zur Einspeisung in ein Fernheiz-Netzwerk. Problem: Die Wärme ist da, aber oft fehlen noch die Abnehmer.

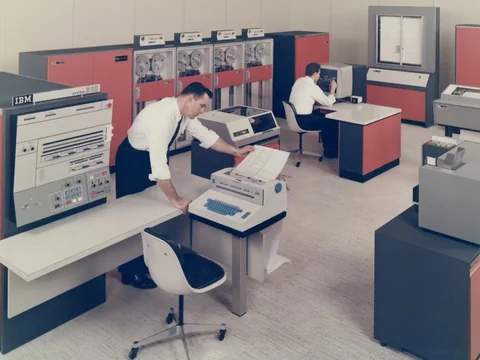

Seit wann gibt es Rechenzentren?

Die ersten Rechenzentren entstanden in den 1950er- und 60er-Jahren. In ihnen arbeiteten viele Menschen in laborähnlichen Verhältnissen, wie zum Beispiel Marianne Artho, die erste Programmiererin der Schweiz. Auch KMUs richteten sich eigene Rechenzentren ein und vermieteten nicht benötigte Rechenleistung. Heute ist es umgekehrt: Eigene Rechenzentren zu betreiben, lohnt sich nur für grosse Firmen. Alle anderen mieten in einem Rechenzentrum einen Platz, um ihre Computer unterzubringen.