Heute erhält ein Pensionär eine durchschnittliche AHV-Rente von 2120 Franken pro Monat. 8,40 Prozent des Lohns muss jeder an die Altersversicherung einzahlen – eine Hälfte übernimmt der Arbeitnehmende selbst, die andere Hälfte der Arbeitgeber.

Dieser Beitragssatz hat sich seit 40 Jahren nicht erhöht. Die Initianten der «AHVplus»-Initiative wollen sämtliche AHV-Altersrenten um 10 Prozent erhöhen und dies mit einer Erhöhung des Beitragssatzes um 0,8 Prozent (je 0,4 Prozent zu Lasten Arbeitnehmer und Arbeitgeber) finanzieren.

Pensionskasse keine grosse Hilfe

Die Befürworter argumentieren, dass die sinkenden Renten aus der Pensionskasse (2. Säule) durch höhere AHV-Renten ausgeglichen werden müssen. Seit dem Jahr 2000 werden die Pensionskassengelder immer weniger verzinst. Deshalb sinken die technischen Zinssätze, was zu drastischen Senkungen der Umwandlungssätze führt. Letztere sind zudem unter Druck, weil die Menschen immer älter werden (Siehe auch: Interview mit Altersforscher François Höpflinger) und das angesparte Kapital länger halten muss.

Die Manor-Pensionskasse hat ihre Wirtschaft bereits den neuen Umständen (tiefere Zinsen, höhere Lebenserwartung) angepasst. Daraus ergibt sich die Änderung, dass beispielsweise eine Verkäuferin zwar mehr Geld einzahlt – bei ihrer Pension aber weniger erhält:

Pensionskassenbeiträge einer Manor-Verkäuferin

Generell argumentieren die Gewerkschaften, dass bei der AHV Nachholbedarf besteht. Denn die Renten hinkten der Lohnentwicklung hinterher. Die Renten würden schon angepasst, sagt Thomas Zimmermann, Kommunikationschef beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB), welcher die Initiative mitlanciert hat. Man prüfe jedes Jahr, wie die Lohnentwicklung und die Teuerung gewesen seien, dies ergebe jährlich leichte Erhöhungen.

2015 waren es beispielsweise 10 Franken. Doch: «Wer heute in Pension geht, dessen Rente hat in Bezug auf seinen letzten Lohn weniger Wert als noch vor 15 Jahren.»

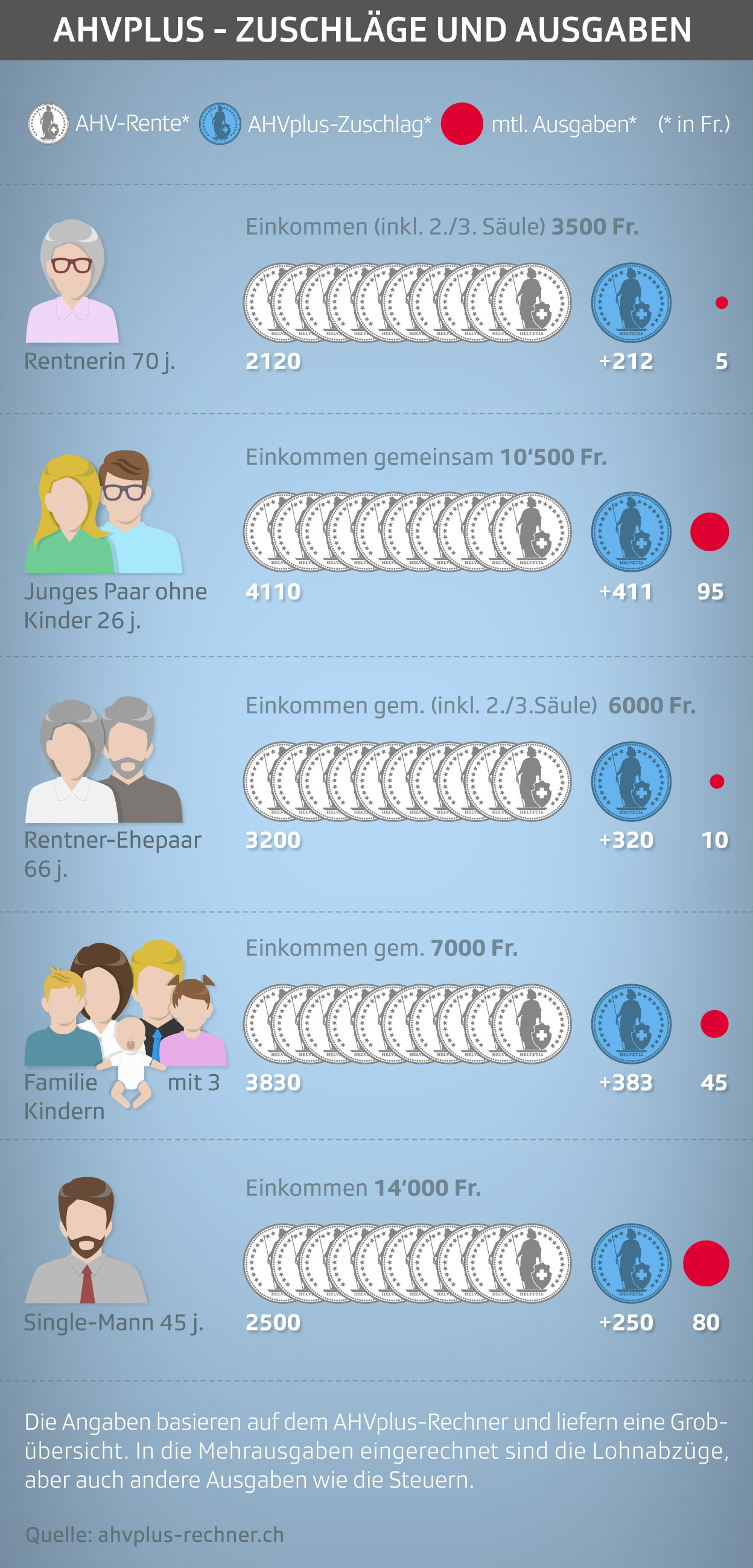

Zimmermann glaubt, dass eine Erhöhung des Beitragssatzes von 0,4 Prozent je Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine geringe Belastung darstellt. Für jemanden mit einem Einkommen von 5000 Franken seien das gerade mal 20 Franken pro Monat. Doch für zwei Drittel aller Pensionäre sei die AHV die Haupteinkommensquelle und eine durchschnittliche Rente von 2120 Franken sei nicht sehr hoch.

Dass an der AHV geschraubt werden muss, sehen auch die Gegner der Initiative. Eine flächendeckende Erhöhung von 10 Prozent verkenne die anstehende Herausforderung der AHV, sagt Roland A. Müller, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbands. Dieses Giesskannenprinzip würde die Falschen belohnen.

Eine höhere AHV für ärmere Rentner würde laut Müller zudem zu Einbussen bei den Ergänzungsleistungen und bei weiteren Zuschüssen für die finanziell schwächsten Rentner führen (beispielsweise Prämienverbilligungen der Krankenkasse). Ausgerechnet hätten sie Ende Monat weniger im Portemonnaie als heute. Denn AHV-Renten sind im Gegensatz zu den Ergänzungsleistungen steuerpflichtig.

Besser Mehrwertsteuer anheben

Zudem führe die Initiative zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen. Die Zahl der Rentner steigt stetig an. Im Jahr 2030 gibt es 47 Prozent mehr Rentner als heute – die Zahl der Erwerbstätigen steigt in der gleichen Zeit aber nur um 7 Prozent. Ohne Reform klaffe deshalb in der AHV-Kasse ein von Jahr zu Jahr grösseres Loch, das es zu stopfen gelte, so Müller. Im Jahr 2030 seien es jährlich sieben Milliarden Franken.

Müller betont zudem, dass eine Annahme der Initiative die kurz nach der Abstimmung im Parlament thematisierte Reform Altersvorsorge 2020 zum Kippen bringen würde. Man müsse die Altersvorsorge als ganzes sanieren und nicht einen einzelnen Punkt herauspicken.

Wichtig sei vor allem, dass sich die einnahmen- und ausgabenseitigen Massnahmen in etwa in die Waage halten. In der AHV sei nebst der Anhebung des Frauenrentenalters deshalb auch eine moderate Mehrwertsteuererhöhung von 0,6 Prozent nötig. Dabei würden auch die Rentner mithelfen, die Lücke zu füllen. «Eine Zusatzfinanzierung braucht es. Man darf aber nicht das System ausbauen. Es ist schon sportlich genug, das System auf dem heutigen Rentenniveau zu halten.»

Die Köpfe hinter den AHV-Reformen

-

Bild 1 von 6. Walther Stampfli (FDP) gilt als Vater der AHV. Sein Gesetzesentwurf von 1944 wird Ende 1946 von der Bundesversammlung angenommen. Im Juli tritt das Gesetz in Kraft, nachdem ein Referendum der konservativen Rechten scheitert. Seither wird jedem vom Lohn Geld für die Altersvorsorge abgezogen. Bildquelle: Keystone.

-

Bild 2 von 6. Hans-Peter Tschudi (SP) ist von 1960 bis 1973 EDI-Vorsteher. 1965 führt er mit Ergänzungsleistungen eine Lücke im Rentensystem. Bildquelle: Keystone.

-

Bild 3 von 6. Hans-Peter Tschudi führt zudem 1972 das Drei-Säulen-Prinzip ein: AHV, (obligatorische) Pensionskasse und individuelle Vorsorge. Das Bundesgesetz über berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) wird jedoch erst 1985 verabschiedet. Wirtschaftskreise hatten die Umsetzung der zweiten Säule massiv verzögert. Bildquelle: Keystone.

-

Bild 4 von 6. Ruth Dreifuss (SP) und die 10. AHV-Revision: Kritik am Sozialstaat und langsameres Wachstum beeinflussen die Debatte. Die Revision dauert darum über 10 Jahre. Die SP-Bundesrätin akzeptiert ein höheres Rentenalter für Frauen, um bessere Leistungen durchzubringen. Das Paket wird 1995 angenommen. Dreifuss bereitet danach auch die 11. Reform vor. Bildquelle: Keystone.

-

Bild 5 von 6. Pascal Couchepin (FDP) scheitert mit seiner 11. AHV-Revision zweimal. 2004 feiern Linke und Gewerkschaften einen Sieg mit ihrem Referendum gegen die Reform. 2010 wird die Vorlage schon im Parlament versenkt. Couchepin wollte das Rentenalter auf 67 respektive 65 erhöhen. Zudem wird die Erhöhung der Mwst. zugunsten der AHV und IV versenkt. Bildquelle: Keystone.

-

Bild 6 von 6. Jetzt kommt Alain Berset (SP): Seine Rentenreform 2020 sieht namentlich die Erhöhung des Frauen-Rentenalters von 64 auf 65 vor. Weitere Punkte: Mehrwertsteuer um maximal 1.5 Prozentpunkte heben, Umwandlungssatz für Renten von 6,8 auf 6 Prozent senken. Bildquelle: Keystone.