Copy/Paste im Pentagon: Verteidigungsminister Pete Hegseth setzt derzeit fast wortgleiche Tweets ab:

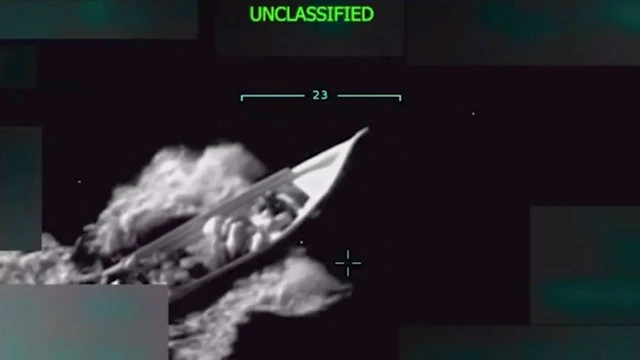

Heute hat das Kriegsministerium auf Anweisung von Präsident Trump einen weiteren tödlichen kinetischen Angriff auf ein Schiff durchgeführt, das von einer als terroristisch eingestuften Organisation (DTO) betrieben wird.

Dem ehemaligen TV-Kommentator hat es nicht etwa die Sprache verschlagen. Er wählt seine Worte nur mit Bedacht. Mit ihren Militärschlägen gegen angebliche Drogenschmuggler bewegen sich die USA nämlich auf völkerrechtlich dünnem Eis.

Hegseth betont in seinem Tweet, dass der Befehl von ganz oben kam, nämlich von US-Präsident Donald Trump. Und: Die Schläge galten Gruppen, die von den USA als terroristische Vereinigungen eingestuft werden.

Die Botschaft: Die USA befinden sich im Krieg, die Angriffe sind mit internationalem Recht vereinbar. Dem widerspricht Anna Petrig, Professorin für Völkerrecht an der Universität Basel: «Das Vorgehen der USA ist unrechtmässig.»

«Kriegsminister» Hegseth sieht das offenkundig anders. «Diese Terroristen sind die Al Kaida unserer Hemisphäre. Wir werden sie finden und wir werden sie töten, bis die Bedrohung für die amerikanische Bevölkerung ausgelöscht ist.»

Umstrittener Drohnenkrieg

Die Worte erinnern frappant an den «Krieg gegen den Terror», den George W. Bush nach 9/11 ausrief und den sein Nachfolger Barack Obama fortsetzte. Allerdings mit Vorliebe aus der Luft statt mit amerikanischen Stiefeln auf dem Boden – und entsprechendem Blutzoll.

Was die USA als Präventivschläge und legitime Selbstverteidigung darstellten, sahen Völkerrechtler anders. Sie sprachen von extralegalen Hinrichtungen und Verletzungen der Souveränität anderer Staaten. Dazu forderten die Angriffe viele zivile Opfer. Insbesondere die «Signature Strikes», die Gruppen aufgrund von Verhaltens- und Bewegungsmustern ins Visier nahmen.

Beim «Global War on Terror» beriefen sich die USA auf das Kriegsrecht. «Dabei gab es zwar Situationen, auf die es anwendbar war», sagt Juristin Petrig. Als Beispiel nennt sie den Krieg in Afghanistan. Viele der Angriffe seien jedoch nicht vom Kriegsrecht gedeckt gewesen.

Es reicht nicht aus, zu sagen, dass man sich im Krieg gegen Drogen oder Drogenkartelle befindet.

Nun greifen die USA auf See angebliche Drogenschmuggler an. Trump und Hegseth bezeichnen die Kartelle in Südamerika als Terrororganisationen und machen sie direkt für Opfer der Drogenepidemie in den USA verantwortlich.

Völkerrechtlerin Petrig interveniert. «Herbeireden» lasse sich ein Krieg oder bewaffneter Konflikt nämlich nicht. «Es reicht nicht aus, zu sagen, dass man sich im Krieg gegen Drogen oder Drogenkartelle befindet.»

Per Definition ist ein Krieg die Anwendung von Gewalt zwischen Staaten oder zwischen einem Staat und nicht-staatlichen, organisierten Gruppen. Ausschlaggebend ist auch die Intensität und Dauer des bewaffneten Konflikts.

«Kriminalität auf See» – kein Krieg

Das Seekriegsrecht erlaubt zwar das Versenken von Schiffen des Gegners. Beim Drogenschmuggel in der Karibik und im Pazifik handelt es sich für Petrig aber schlicht um «Kriminalität auf See».

Juristische Einwände dürften Trump kaum von seinem Krieg gegen die Kartelle abhalten. Die Vereinten Nationen geben sich denn auch zahm. Sie rufen die USA lediglich zu Zurückhaltung auf.