- Die elektronische ID sei ein moderner, vertrauenswürdiger und sicherer digitaler Ausweis.

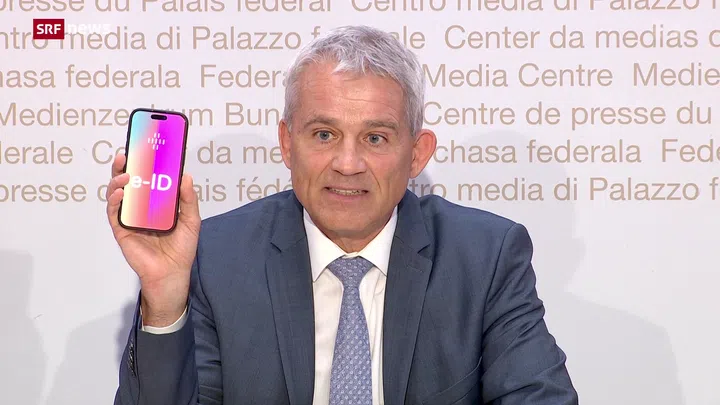

- Mit diesen Worten warb Justizminister Beat Jans für die E-ID und für ein Ja zum E-ID-Gesetz am 28. September.

- Mehrere Komitees hatten das von den Räten verabschiedete Gesetz mit dem Referendum bekämpft.

Das Bedürfnis nach einem sicheren elektronischen Identitätsnachweis – etwa, um online etwas zu bestellen – steige, so das Justiz- und Polizeidepartement (EJPD).

Staat übernimmt Verantwortung

Die E-ID, wie der Bund sie plane, sei ein vertrauenswürdiger digitaler Ausweis, sagte Justizminister Beat Jans in Bern vor den Medien. Sie zu verwenden, sei freiwillig und kostenlos. Der Staat trage die Verantwortung für die Ausstellung der E-ID und auch für deren Betrieb.

Der Bund übernehme damit die Verantwortung dafür, dass sich jeder und jede im Internet ohne physisches Dokument identifizieren könne, führte Jans aus. Mit der E-ID lasse sich nicht nur die Identität nachweisen, sondern auch das Alter – etwa wenn bei einer Bestellung eine Altersgrenze eingehalten werden muss.

Jans nannte noch weitere Anwendungsbereiche: die Bestellung eines Strafregisterauszuges oder eines Fahrausweises, das Einloggen auf Behördenportalen oder das Beziehen eines Diploms oder einer Wohnsitzbestätigung. Niemand werde gezwungen, die E-ID zu nutzen, betonte Jans. Alle Dienstleistungen blieben analog verfügbar.

Die E-ID auf dem Handy sei die Weiterentwicklung der Identitätskarte und ein zusätzliches Angebot, sagte Jans. Sie schaffe neue Möglichkeiten und stärke die Sicherheit der Nutzer. Und sie helfe, die Digitalisierung voranzubringen.

Zweiter Anlauf für E-ID

Der Urnengang am 28. September ist der zweite Anlauf für die Einführung einer E-ID. 2021 lehnten die Stimmenden das Vorhaben ab. Datenschutzbedenken gaben den Ausschlag. Die E-ID hätte von privaten Unternehmen ausgestellt werden sollen, und der Staat hätte dabei eine Kontrollfunktion innegehabt.

Man habe aus dieser ersten Abstimmung gelernt, dass es nicht genüge, technische Fragen in der Vernehmlassung zu erörtern, sagte Michael Schöll, Direktor des Bundesamtes für Justiz (BJ), an der Medienkonferenz dazu. Für den zweiten Anlauf habe der Bund deshalb ein partizipatives Vorgehen gewählt.

Organisationen der Zivilgesellschaft, die Wirtschaft und die Wissenschaft seien einbezogen worden. Rückmeldungen aus der Praxis seien aufgenommen und das Projekt sei verbessert worden, berichtete Schöll. «Wir nehmen Bedenken ernst.» – «Das Produkt und der Prozess dahinter sind besser als 2021», fügte Jans hinzu.