Jasminca ist stolz auf sich. Seit Monaten joggt sie regelmässig und macht täglich Kraftübungen. Ihr Körper ist nun straffer, stärker, definierter. Doch ihr BMI? Der ist noch immer derselbe. Offiziell gilt sie weiterhin als übergewichtig. Das frustriert. Und zeigt deutlich, wo die Grenzen des BMI liegen.

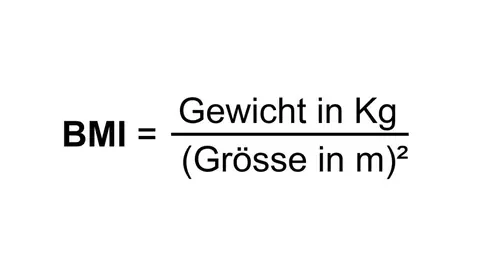

Um zu verstehen, warum diese Grenzen überhaupt existieren, lohnt sich ein Blick zurück: Vor fast 200 Jahren erfand ein belgischer Statistiker die Formel des Body-Mass-Index. Nicht als Massstab für Gesundheit, sondern lediglich, um das «Normale» zu beschreiben.

In den 1970er-Jahren wurde diese Formel an über 7400 Männern getestet. Vier Fünftel davon waren weisse Männer aus Europa und den USA. Die restlichen Personen waren überwiegend aus Japan, nur wenige aus Südafrika. Der BMI basiert also auf einer sehr spezifischen Gruppe: fast nur auf weissen Männern jungen und mittleren Alters.

-

Bild 1 von 8. Ilona Maher – Rugby. Die Rugbyspielerin (rechts im Bild) gewann an den olympischen Sommerspielen 2024 Bronze. Sie hat mit 1.78 m und 90 kg einen BMI von 29.4. Sie gilt somit als übergewichtig und knapp nicht als stark übergewichtig, also adipös. Bildquelle: IMAGO/ZUMA Press Wire.

-

Bild 2 von 8. Perry Baker – Rugby. Der zweifache Welt-Rugbyspieler im Siebener-Rugby hat einen BMI von 23.7 mit 1.85 m und 81 kg. Er gilt somit als normalgewichtig. Bildquelle: IMAGO/ZUMA Press Wire.

-

Bild 3 von 8. Andrea Shaw – Bodybuilderin. Die Bodybuilderin mit dem Titel Ms. Olympia von 2024 hat mit der Grösse von 1.66 m und etwa 80 kg einen BMI von etwa 29. Auch sie gilt gemäss BMI somit klar als übergewichtig und nahezu adipös (ab BMI 30). Bildquelle: Chris Bernacchi/Getty Images.

-

Bild 4 von 8. Samson Dauda – Bodybuilder. Der Bodybuilder mit dem Titel Mr. Olympia von 2024 hat mit 1.8 m und etwa 140 kg einen BMI von 43.2. Damit gehört es zur Kategorie Adipositas Grad III. Das ist der höchste Grad ab einem BMI-Wert von 40.0. Bildquelle: Chris Bernacchi/Getty Images.

-

Bild 5 von 8. Sifan Hassan – Marathon. Die Marathonläuferin und Olympiasiegerin 2024 mit Olympia-Rekord hat mit 1.7 m und 49 kg einen BMI von 17.0. Damit gilt sie gemäss BMI als untergewichtig (Grenzwert 18.5). Bildquelle: IMAGO/Newscom World.

-

Bild 6 von 8. Tamirat Tola – Marathon. Der Marathonläufer und Olympiasieger 2024 hat mit 1.81 m und 59 kg einen BMI von 18.0. Auch er gilt somit als untergewichtig. Bildquelle: Erik van Leeuwen/Wikimedia.

-

Bild 7 von 8. Megan Rapinoe – Fussball. Die Fussballerin und Ballon d'Or-Gewinnerin von 2019 hat mit 1.68 m und 59 kg einen BMI von 20.9. Sie gilt somit als normalgewichtig. Bildquelle: IMAGO/ZUMA Press Wire.

-

Bild 8 von 8. Lionel Messi – Fussball. Der Fussballer und achtfacher Ballon d'Or-Gewinner hat mit 1.7 m und 67 kg einen BMI von 23.2. Er gilt somit als normalgewichtig. Bildquelle: IMAGO/Icon Sportswire.

Eine weitere Problematik des BMI: Es wird nicht zwischen der Gewebeart unterschieden. Aber: Muskeln sind schwerer als Fett. Deshalb gibt es Athletinnen und Athleten, die gemäss BMI übergewichtig sind.

«Fitness meist wichtiger als Fatness»

Eine Person, die sich seit vielen Jahren mit dem BMI auseinandersetzt, ist Alexandra Kautzky-Willer. Sie ist Professorin an der Universität Wien und Expertin zu Diabetes und Gendermedizin: «Fitness ist meist wichtiger als Fatness. Es gilt: Bei viel Muskelmasse ist etwas mehr Körperfett nicht so gravierend. Doch gilt für alle Menschen, dass es aus gesundheitlichen Gründen gut ist, auf das Gewicht zu achten und weder unter- noch übergewichtig zu sein.»

Durchschnittlich gewichtige Menschen mit wenig Muskeln haben ein höheres Risiko für Krankheiten als mehrgewichtige Menschen mit viel Muskeln. Der Grund dafür liegt im folgenden dritten Kritikpunkt des BMI.

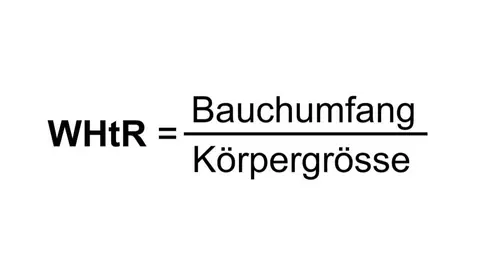

Hüftgold und dicke Beine sind gesünder als ein dicker Bauch

Der Ort der Fettablagerung wird beim BMI nicht berücksichtigt. Doch ist tiefliegendes Bauchfett sehr viel ungesünder als Hüftgold. Es steht für Fettablagerungen an und um Organe im Bauchraum und heisst Viszeralfett. Dieses Viszeralfett können auch durchschnittlich gewichtige Menschen haben, die sich sehr wenig bewegen.

Um den Ablagerungsort zur berücksichtigen, begrüsst Alexandra Kautzky-Willer zusätzlich zum BMI die «Waist-to-Height-Ratio».

Dieser Messwert zum Bauchumfang ist auch Teil des Vorschlags einer internationalen Kommission. Sie fordern Ergänzungen für den BMI.

Eine personalisierte Medizin

Ob mehr Gewicht gesundheitliche Risiken mit sich bringt, ist auch von weiteren Merkmalen abhängig. Dazu erklärt Kautzky-Willer: «Bei der Messung von Fettanteilen müssen geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Fettverteilung und Fettmasse berücksichtigt bleiben, ebenso wie gewisse ethnische Unterschiede.»

Daher braucht es einen individuellen Blick. Also eine personalisierte Medizin, um das jeweilige gesundheitliche Risiko zu berechnen.

Stigmatisierung

Was Menschen nachweislich schadet, ist stigmatisiert zu werden. Auch Jasminca hat das erlebt. Oft basierend auf der falschen Annahme, Gewicht sei eine Willensfrage – und nicht in erster Linie vom Stoffwechsel geprägt.

Eine Stigmatisierung ist im Gegensatz zum BMI ein klares Gesundheitsrisiko. Sie kann zu Stress und Depressionen führen.