Über 700 Frauen und Männer stehen auf. Mit erhobener Hand stehen sie auf den Rängen einer grossen Mehrzweckhalle in Chicago und wiederholen den Eid, den eine Bundesrichterin vorspricht. «Ich erkläre sie zu Bürgern der Vereinigten Staaten», sagt sie zum Schluss.

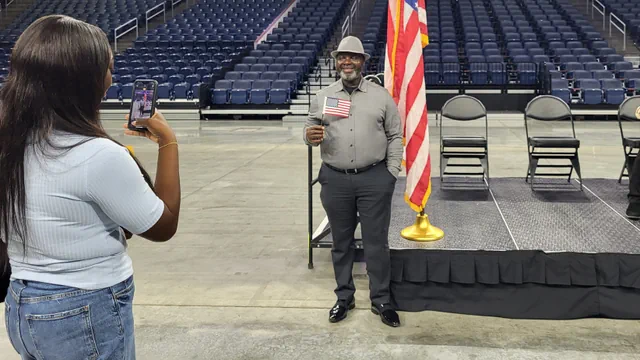

Jubel brandet durch die Halle. Menschen aus 93 Ländern wurden heute eingebürgert, viele Ethnien sind vertreten. Die Eingebürgerten lassen sich mit strahlenden Gesichtern vor der US-Fahne fotografieren und halten die Einbürgerungsurkunde in die Kamera.

Für viele hier sind die USA immer noch das gelobte Land. «Ich habe meine Familie hier, ein Haus, ein Auto, mit dem ich die Kinder zur Schule fahre», sagt ein Mann, der aus Afghanistan stammt. «Ich habe hier ein gutes Leben und lebe den amerikanischen Traum!»

Das politische Klima als Antrieb

Doch das Einwanderungsland USA ist infrage gestellt: Präsident Donald Trump hat ein Einreiseverbot verhängt gegen gewisse Länder, auch gegen Afghanistan. Er will das Geburtsortsprinzip abschaffen, wonach jedes Kind, das in den USA geboren wird, ein US-Bürger ist.

Bevor man Bürgerin ist, weiss man nicht wirklich, was alles passieren kann.

Eine junge Frau mit deutscher Herkunft erklärt, sie habe nach etwa 20 Jahren in den USA beschlossen, Bürgerin zu werden. Sie fühle sich nun sicherer: «Als Bürgerin kann man nicht ausgeschafft werden, hat mehr Rechte. Bevor man Bürgerin ist, weiss man nicht wirklich, was alles passieren kann.» Eingewanderte wie sie lebten bis jetzt mit einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis hier.

Wer etwa einen US-Bürger heiratet, kann eine solche Green Card beantragen ‒ und nach einigen Jahren das Bürgerrecht. Selbst Menschen mit einer Green Card geraten jetzt aber ins Visier der Einwanderungsbehörden. Doch Trumps eigentliches Ziel sind die papierlosen Migranten. Millionen von ihnen, vor allem aus Lateinamerika, leben und arbeiten in den USA. Trump hat versprochen, sie massenhaft auszuschaffen.

Weil das Land politisch so gespalten ist, ist mein Wunsch zu wählen, politisch teilzunehmen, grösser als zuvor.

Baltasar, ein älterer Mann aus Mexiko, wurde heute eingebürgert. Aber er erklärt mit gebrochenem Englisch, er habe Familienangehörige und Freunde, die schon ausgeschafft worden seien. Mehrfach ist hier zu hören, das politische Klima habe eine Rolle gespielt bei der Entscheidung, sich den US-Pass zu sichern.

Mitspracherecht als Motivation

Richard Crawford lebt seit fast 30 Jahren in den USA. «Ich will, dass meine Stimme Gehör findet», sagt der aus Grossbritannien stammende Mann. Er wolle wählen können – oder als Geschworener in einem Gerichtsprozess dienen. «Weil das Land politisch so gespalten ist, ist mein Wunsch zu wählen, politisch teilzunehmen, grösser als zuvor.»

Wer will, kann sich noch vor Ort als Wählerin oder Wähler registrieren. «Ich denke, alle sollten das hier auf der Stelle tun», sagt die Frau mit deutschen Wurzeln, die offensichtlich eine Trump-Gegnerin ist. Die nächste Präsidentschaftswahl werde sehr wichtig sein, sagt sie: «Dann wird hoffentlich alles wieder besser.» Sie gehört nun zu einer wachsenden Wählergruppe, die schon 10 Prozent der Wahlberechtigten ausmacht.

Eingebürgerte wählen mehrheitlich demokratische Präsidentschaftskandidaten, auch wenn Trump im letzten November gemäss dem «Pew Research Center» auf 47 Prozent dieser Stimmen kam. Aber vorerst kann die Politik warten. Der «4th of July» steht an. Die Frauen und Männer, die glücklich die Halle verlassen, feiern zum ersten Mal den Unabhängigkeitstag als US-Bürgerinnen und -Bürger.