News zum Thema Forschung & Technik

Nobelpreise 2025

Chancen und Grenzen von KI

Künstliche Intelligenz ist das Wort der Stunde. Was hat sie uns zu bieten und was macht sie mit uns?

Was uns bewegt, wenn wir uns bewegen

Mobil sein ist eine Grundvoraussetzung für unseren Lebensstil. Wie wir das tun, verändert sich gerade fundamental.

Testen Sie Ihr Wissen

Überraschend und unterhaltsam: Aha-Erlebnisse im Wissens-Quiz.

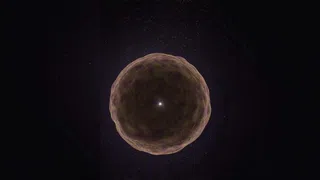

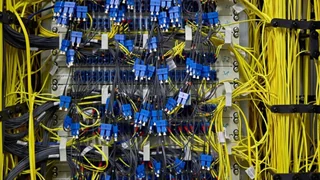

Auf einen Schlag im Dunkeln

Stromausfälle gibt es doch nur im Ausland. Und wenn es uns doch einmal trifft?